現代(昭和、平成、令和)

昭和時代

昭和は和太鼓にとって最も激動であり、最も初期衝動の爆発に満ちた創造の時代でした。和太鼓と呼ばれる創作太鼓芸が生まれたのはこの時期であり、我々が「伝統」と呼んでいる多くの太鼓芸はこの時代に創作されたものであることが多い傾向にあります。また、私たちがイメージする和太鼓による楽曲も昭和50年代に複式複打法が提唱されてから生まれた流れであり、100年に満たない文化です。

また、昭和になって初めて「和太鼓」という名称が登場し、一般的に浸透していきます。記録が少なく、諸説ありますが、鬼太鼓座や鼓童の海外進出並びに現地での熱狂を伝える新聞記事で「和太鼓」という表記が使われたと言われています。

創作太鼓が世に現れ、和太鼓という新たな潮流を生み出した激動の昭和を全て余すことなく記述することは難しいため、ここでは大まかな流れを解説します。

昭和初期における民俗芸能と民俗学の制度化(1926〜1945)

昭和初期、日本は急速な近代化・都市化・軍事化の進行により、伝統的な地域社会や農村生活、そしてそれに根ざした民俗芸能が大きな変容を遂げ、衰退の危機に直面していました。特に、大正末から昭和初期にかけて、農村から都市部への人口流出や産業構造の変化により、従来の村落共同体を支えていた祭礼や芸能の継承は困難となり、次第に「廃れゆくもの」として人々の記憶から姿を消し始めていました。

このような社会的変容に対して、民俗文化の消滅に対する危機感が知識人層の間で高まり、民俗学の制度化および民俗芸能の記録・保存運動が活性化しました。民俗学者の柳田國男は、1927年の『郷土生活の研究法』などを通じて、実証的手法による生活文化の記録と分析を推進しました。

一方、折口信夫は芸能の起源を「神人共食」や祭礼儀礼に求め、『芸能の発生』をはじめとする論考において、芸能が単なる娯楽ではなく、神事・宗教儀礼・死者供養などと深く結びついた文化であることを強調しました。また、鳥居龍蔵や南方熊楠といった民俗・宗教・考古分野の学者たちも、各地の民間信仰や習俗、芸能に関する民族誌的記録を積極的に残しました。

しかし、1930年代後半以降、日本が戦時体制下に突入すると、民間芸能のあり方は大きく変質していきました。国家による皇民化政策や総動員体制の強化により、宗教儀礼や娯楽的要素を含む地域の祭礼・芸能は「非国民的」とされ、次第に検閲や自粛、あるいは国家神道の儀礼へと統合されていく傾向が強まりました。

さらに、1938年以降に発令された贅沢禁止令(奢侈品等製造販売制限規則)や、大政翼賛会による文化統制は、祭礼芸能に不可欠な衣装・楽器・酒食などの使用を困難にし、多くの民俗芸能が活動停止に追い込まれました。このため、太鼓を含む芸能活動は次第に公的空間から排除され、演奏の機会そのものが極端に減少しました。

このようにして、昭和初期から太平洋戦争開戦(1941年)以降にかけて、太鼓や地域芸能は、その「日常性」や「信仰的機能」を著しく削がれ、歴史的な断絶を経験することとなりました。

戦後復興と郷土芸能の再生(1945〜1950年代)

1945年の敗戦後、日本は物質的にも精神的にも壊滅的な状況に置かれ、伝統的な地域共同体や民俗文化も深刻な空洞化に直面しました。戦中期において、国家総動員体制の下で多くの祭礼や芸能活動は中止・縮小を余儀なくされた影響もあり、太鼓を含む民俗芸能は公共空間から姿を消していました。

しかし、戦後の混乱の中で人々が生活再建と精神的癒しを求める中、盆踊りや祭礼、年中行事といった地域文化の復興が自発的に各地で始まり、1946年以降、郷土芸能は再び地域社会において重要な役割を果たすようになります。

太鼓もその一環として、祭礼太鼓や囃子などの形式で復活の兆しを見せ、戦前からの技術や様式を伝える年長者たちによって、青年団や地域団体を介した技術継承が進められていきます。このような動向は、単なる娯楽の再開にとどまらず、戦災や疎開、人口移動などによって断絶した地域社会の再統合と記憶の回復という文化的機能を果たしていきました。

1951年には、長野県岡谷市の小口大八が、諏訪大社の祭礼に由来する「大神楽太鼓」の復活と虫送りで見られる遊打を習合させた太鼓楽団「御諏訪太鼓」を創設します。小口大八は従来の神事的枠組みから脱し、複数人によるアンサンブル形式の打法を複式複打法と名付け、「組太鼓」という新たな演奏様式を提唱し、和太鼓を宗教儀礼から舞台芸術へと再定位した先駆者でした。

この新しいスタイルは、従来の芸能の宗教性や儀礼性を相対化しながら、音楽性・視覚性に富んだ芸能表現としての可能性を切り開き、後の創作太鼓運動の端緒をなしました。

1953年には秋田県角館を拠点に劇団「わらび座」が結成され、各地の民話や伝承、郷土芸能を素材とした舞台作品を制作・上演することで、戦後社会における文化的アイデンティティの再構築と民俗芸能の再評価に大きく貢献しました。この動きは、戦前の民俗学的知見を土台としながらも、民俗文化を演劇的・芸術的に再解釈し、より広範な観衆への伝達を目指す新たな展開でした。

同時期には、宮本常一らによるフィールドワーク型の民俗調査が各地で展開され、戦後日本の地域文化研究と民俗芸能の記録保存が進展していきます。また、GHQによる占領政策の下で、国家神道の解体や言論・表現の自由の回復が進む一方、宗教的儀礼に関係する芸能に対しては一時的な自粛や忌避も見られ、文化復興の歩みには地域差や政治的影響も存在しました。

それでもなお、太鼓をはじめとする芸能文化は、信仰性を相対化しながらも、地域社会における「音の記憶」や「共同性の象徴」として再び重要な位置を占めるようになっていきます。したがって、この時期は太鼓にとって、宗教的機能を担う楽器から、舞台芸術や地域再生の象徴へと変容していく過渡期であり、戦後日本における民俗芸能の復興と再編の核心をなすある種の象徴的な楽器として機能する時代だったと言えます。

また、同時期に日本では江戸時代から戦前にかけて繁栄するも、1941年に大道芸の禁止によって途絶えていたチンドン屋が全国に現れ、大規模な広告展開が困難な状況であった中で、路上における呼び込みを主体とした太鼓パフォーマンスも見られるようになります。

創作和太鼓の普及と地域団体の結成(1960年代)

1960年代に入ると、戦後の民俗芸能復興の動きが深化し、太鼓は伝統的な祭礼芸能から独立した舞台芸術としての地位を徐々に確立していきます。特に小口大八が提唱した組太鼓のスタイルが全国的に普及し、各地で地域団体の創設が相次ぎました。

1961年には北海道で大場一刀が「北海太鼓」を、1962年には東京で小林正道が「大江戸助六会」を結成し、それぞれが地域文化の伝統を基礎としつつ、新たな芸術表現として模索・実践しました。これらの団体は郷土性と創造性を両立させた活動を展開し、太鼓の音楽的・視覚的魅力を都市部や舞台芸術の領域にまで広げる契機となりました。

この時期、民俗芸能の国家的な評価も進み、1963年には石川県の「御陣乗太鼓」が県の無形文化財に指定され、文化財保護の対象として太鼓芸能が認知され始めます。1964年の東京オリンピックにおいては、公式関連行事の一環として開催された「芸能展示」に、御諏訪太鼓・御陣乗太鼓・福岡県の小倉祇園太鼓といった代表的な太鼓芸能団体が参加し、国内外の観衆に日本の伝統芸能の象徴として紹介されます。これは、太鼓が全国的な注目を集める契機となり、後の「和太鼓ブーム」の下地を形成する重要な出来事でした。

1966年頃からは各地の太鼓芸能団体がテレビ番組や公共イベントへの出演を通じてメディア露出を増やし、一般大衆の認知度を高めていきます。

1967年には小林正道、石塚由孝らにより「助六流太鼓」が始動し、同時期に各地のホテルやヘルスセンターなどに太鼓が出現するようになります。また、同時期に観光地で太鼓は活用し始められ、客寄せとして大きな影響をもたらしました。

1960年代は多くの和太鼓団体が設立した年でもあります。例えば1964年に日本各地にまつわる祭り芸能を中心に演奏する「田楽座」1966年に太鼓や踊り、歌を中心とした民族芸能を通じた舞台を演出する「荒馬座」、同年に大阪では日本初のプロ太鼓チームを掲げて「王将太鼓」が結成されました。

このように1960年代は、太鼓が宗教儀礼や民俗行事の範疇を越え、地域文化を背景に持つ創作芸能として現代社会に再定着する過渡期であり、同時にその舞台芸術的可能性が急速に開花していく転換点でもありました。

太鼓はこの時期を通じて、民俗芸能と現代芸術、地域性と普遍性、伝承と創造という二項対立を内包しつつ、日本の音文化を象徴する存在へ深化していきます。そしてここから太鼓を主体とする『舞台表現』としての太鼓芸…いわゆる「和太鼓」が芽生えていきます。

太鼓を主軸とした舞台芸術『創作太鼓』の登場(1970年代)

1970年代に入ると、太鼓は国内外で急速に注目を集めるようになり、その社会的・文化的な役割は一層多様化していきます。1970年の大阪万博では、日本全国の郷土芸能・民俗芸能が「日本民芸館」などの会場で日替わりで上演され、民俗文化の多様性と芸能的価値が国家的なスケールで紹介されました。この万博の文化事業は、戦後の芸能復興の成果を総括的に示すと同時に、芸能を観光・文化資源として再定義する重要な契機となります。

同年、民俗学者宮本常一を校長に迎えた「佐渡夏期学校」が田耕(でん たがやす)の主導により佐渡で開催され、全国から若者が集い、地元の鬼太鼓などの芸能に実践的に触れる機会がありました。この体験を契機に、1971年には田耕を中心として「佐渡の國鬼太鼓座(第一期)」が結成されます。鬼太鼓座は、伝統芸能としての太鼓に身体訓練や精神性を重ね合わせる独自の演奏観を提示し、太鼓を「宗教・芸能・武道の交差点」として捉える革新的アプローチで注目を集めました。

1972年岡山県倉敷市で倉敷天領太鼓が結成した同年代には数多の太鼓団体が全国各地で結成されました。これらは50年代〜60年代にかけて多くの太鼓芸能団体の活動によって全国的な太鼓並びに郷土芸能に対する評価が高まったことが背景としてあり、結果として地域に新たな芸能を生み出し、太鼓を中心とした創作芸能が生まれていきます。

これらの創作芸能は保存会によって継承されていき、令和の時代においては『地域に根付いた伝統芸能』として地域創生を担う重要な要素として機能しています。

1973年、鬼太鼓座は東京・有楽町の劇場にて初の自主公演を開催し、本格的に舞台芸術の文脈で太鼓を展開していきます。同時期、1974年には東京の今泉豊が「助六太鼓保存会」を設立し、伝統と創作の両面から和太鼓の可能性を探る運動が都市部でも拡がりを見せました。こうした動きは、地域起源の芸能が都市空間や現代芸術の場において再編成される動態を示しています。

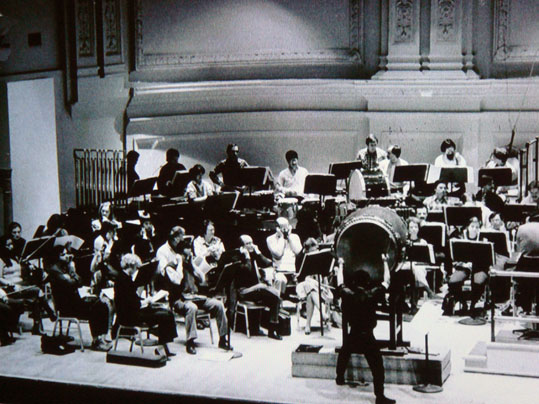

1975年、鬼太鼓座はボストンマラソンに参加し、その際の演奏が大きな話題を呼んだことから、日本の太鼓芸並びに日本太鼓(Japanese Drum)の国際的認知が一気に加速します。さらに、1976年には世界的指揮者・小澤征爾の招きでボストン交響楽団との共演を果たし、太鼓が純粋芸術の場でも通用する表現媒体として評価されるようになりました。

同年、映画監督・篠田正浩による記録映画『佐渡ノ國 鬼太鼓座』が公開され、また現代音楽作曲家・石井眞木が鬼太鼓座のために代表作『モノクローム』『モノプリズム』を作曲するなど、太鼓は現代芸術の文脈でも大きな足跡を残します。

1977年には国立劇場で和太鼓の祭典「日本の太鼓」が開催され、和太鼓が国家的な文化政策の支援対象として正式に位置づけられます。1979年には「全日本太鼓連盟」が設立され、地域団体間の交流、指導者育成、技術標準化などが組織的に推進されるようになります。この制度的基盤の整備は、太鼓が一過性のブームではなく、持続的な文化実践として定着していく上で極めて重要な意義を持ちました。

このように1970年代は、太鼓が郷土芸能から舞台芸術、さらには国際的な文化資源【日本太鼓:Japanese Drum】へと大きく飛躍した時代であり、身体性・共同性・創造性を兼ね備えた芸能としてのポテンシャルが本格的に開花した時期でした。そして、ここから『和太鼓ブーム』が到来し、太鼓文化は一度全盛を迎えることとなります。

表現の多様化と和太鼓ブームの到来

1980年代に入ると、和太鼓は舞台芸術としての多様化を遂げるとともに、その表現形式や担い手において新たな展開を見せ始めました。1980年、佐渡の國鬼太鼓座(第一期)が解散したことを契機に、その思想と技術を継承した元メンバーが佐渡にとどまり、1981年に新たな太鼓団体「太鼓芸能集団 鼓童」を結成しました。鼓童は、伝統芸能の要素と現代的舞台表現を融合させた高い芸術性で、太鼓を国際的な舞台芸術の領域に押し上げる存在となりました。

鬼太鼓座の解散は当時制作していた映画「ざ・鬼太鼓座」がきっかけと当時のメンバーから語られており、長らく幻の映画とされていましたが、2017年1月、加藤泰監督生誕100年企画として再上映され2025年現在は映画を観ることができます。

同年、沖縄では川田公子が「みやらび太鼓(みやらび座)」を設立・主宰し、女性による演奏活動の可能性を切り拓きました。川田公子は1982年に太鼓奏者として初めて文化芸術大賞(大衆芸能第二部門)を受賞し、ジェンダーの壁を超えた太鼓表現の道を拓いた先駆者と評価されます。

さらに同時期、助六太鼓保存会としての活動からさらなる舞台芸術としての発展を目指し、小林正道によって「大江戸助六太鼓」が結成されました。以後プロ和太鼓チームとして最前線を走る存在として活発に活動を行っていきます。

また1982年には、鬼太鼓座出身の林英哲が独立後、東京・日仏会館で初のソロコンサートを開催し、従来の集団演奏とは異なる「ソリストの太鼓奏者」としても道を打ち出しました。林英哲はその後、1984年にソリストとして初めてニューヨーク・カーネギーホールに出演し、太鼓を単独演奏者の表現領域として世界に示す画期的な成果を挙げました。これは太鼓奏者にとって非常に大きな出来事と言えます。

同時期に林英哲、川田公子、小林正道、今泉豊らによって、5年間の期限付きで「鼓韻の会」が結成され、異なるスタイルや美学を持つ演奏者たちの交流と技術的深化が進められました。鼓童もまた、1980年代半ばにはジャズピアニスト山下洋輔との共演により、ジャンル横断的な音楽実践を展開し、太鼓はもはや民俗芸能の枠を超え、音楽的実験の場においてもその表現力を発揮するようになります。

太鼓は世界的評価を受け、世界各地で取り上げられると、日本では逆輸入的に日本太鼓の音楽性が広まっていきました。諸説ありますが、70年代〜80年代にかけてJapanese Drumの和訳として「和太鼓」という名称が一般化してきたと言われています。

1988年には鼓童が主催する「アース・セレブレーション」が佐渡島で初開催され、地域文化と国際交流を融合させた芸術祭として現代まで定着します。同年には日本初の和太鼓専門誌『たいころじい』が創刊され、演奏技術、団体情報、楽器製作に関する知識の共有が進み、情報環境の整備と技術の標準化が促進されました。

さらに1987年前後から、全国各地の地方自治体や教育機関が地域振興・青少年育成の一環として太鼓団体の設立を支援し、和太鼓は地域コミュニティに根ざした活動として急速に広がっていきます。このように1980年代は、和太鼓が芸術性・教育性・国際性を獲得し、かつ多様な担い手によって支えられる包括的な文化実践へと進化した時代でした。

平成時代

創作太鼓の台頭と芸術化(1989〜1999)

1980年代に芽生えた和太鼓ブームは、平成に入りその勢いを増し、全国各地に新たな和太鼓団体が誕生した。これらの団体は伝統的な地域芸能にとどまらず、「創作太鼓(または創作和太鼓)」と呼ばれる芸術的表現に重きを置く新たな太鼓芸が主軸となっていきます。

1991年、佐渡を拠点とする和太鼓集団・鼓童がレナード衛藤作曲の代表曲彩(いろどり)を発表。この作品で用いられた担ぎ桶太鼓は、音響的にも視覚的にも革新的な演奏スタイルを提示し、創作太鼓界に大きな影響を与えました。

1993年には林英哲がベルリン芸術祭にソリストとして出演、鬼太鼓座はニューヨークのカーネギーホールで全米ツアー後の凱旋公演を行うなど、和太鼓は国際的舞台芸術として益々注目を集める存在となっていきます。

1999年には第一回「日本太鼓ジュニアコンクール」が開催され、同年にロサンゼルスでは北米初の大規模イベント「North American Taiko Conference(NATC)」が開かれます。和太鼓は日系アメリカ人のアイデンティティとして根付いていき、日本とは異なる形で発展していきました。90年代はそれらの取り組みが評価され始め、さらに世界規模で和太鼓団体が生まれる契機となりました。

昭和末期から平成初期にかけて国内では現在も精力的に活躍する多くの太鼓団体が生まれました。和太鼓集団天邪鬼(1986年)、焱太鼓(1986年)、打打打団天鼓【現:ハウステンボス天鼓】(1987年)、志多ら(1989年)、舞太鼓あすか組(1990年)、和太鼓 飛翔(1992年)、倭-YAMATO-(1993年)、DRUM TAO(1993年)東京打撃団(1995年)、英哲風雲の会(1995年)、Gocoo(1996年)、倭太鼓飛龍(1998年)、和太鼓 梵天(1999年)、和太鼓ユニット光(1999年)などが次々と登場し、各団体が独自のスタイルで国内外の舞台に進出していきます。

演奏表現の拡張と教育領域における確立(2000〜2010)

平成期には、和太鼓は教育現場にも本格的に浸透し、多くの中学校・高校で和太鼓部が設立されました。全国高等学校総合文化祭(1977年〜)では、和太鼓演奏が「民俗芸能部門」内で強い存在感を示すようになり、2000年代には創作太鼓の独自性が注目され、実質的に別枠(創作太鼓部門)の扱いを受けるようになります。

和太鼓部の活躍は全国的に広がっており、多くの和太鼓関連のイベントやフェス等で頭角を表しています。また、鼓童や鬼太鼓座を代表とするプロ団体の研修生の多くは和太鼓部出身者であり、2010年以降では主力メンバーとして活動している奏者も少なくありません。また、和太鼓部出身の奏者によって新たな団体が結成されるケースも多く、和太鼓シーンにおいて非常に重要な要素として機能しています。

この時期は演奏表現においても大きく変換をし始めた時期でもあります。2006年に鼓童は結成25周年記念公演として歌舞伎俳優・坂東玉三郎と共演した舞台『アマテラス』上演し、和太鼓と歌舞伎という異なる伝統芸能の融合が舞台芸術として高く評価されました。

DRUM TAOはエンターテインメント性に磨きをかけ、肉体美による身体的表現や、魅せる和太鼓表現によって和太鼓表現の可能性を拡張し、2010年以降はテレビ出演やCM等への露出も増加していき、新たなファン層の獲得へと動きだします。多くの団体が個性的なパフォーマンスに磨きをかけていきます。

また、現代演劇・舞踊・映像メディアとのコラボレーションも加速し、和太鼓は表現手段としての柔軟性をさらに広げていきます。

しかし一方で、伝統的な奏法や歴史的背景への理解が乏しいまま普及が進むことに対する懸念も浮上し始めました。和太鼓界の第一人者・西角井正大は、和太鼓専門誌『たいころじい』誌上で「背景のない芸能」となる危機に言及しています。しかし、現状として多くの和太鼓奏者が「和太鼓の歴史や伝統的な奏法などを気軽に学べる場所・媒体・書籍」などは多くなく、そもそも教育の基盤が機能していないのではない現状もあり、大きな課題として挙げられます。

災害復興(2011〜2012)

2011年3月11日。東日本一帯を襲った未曾有の巨大地震は私たちの生活様式を大きく変えてしましました。東日本大震災以後、新聞等の各種報道機関では「郷土芸能・民俗芸能」「祭り」「無形民俗文化財」と言った言葉が多く見られるようになりました。被災から2週間も経たずして岩手県陸前高田市にて郷土芸能の虎舞が披露されたことが報道されています。多くの楽器も津波に流され、存続の危機に瀕した芸能も力強く復活の狼煙を上げ、被災地各地で芸能が披露されたというニュースは連日報道され続けました。

多くの企業が被災地に支援をする中、浅野太鼓楽器店は被災地の太鼓の革を無料で張り替え、宮本卯之助商店はバチの提供や瓦礫の木材を利用して太鼓を製作して被災地に送り、現地の芸能の支援を行いました。多くの太鼓団体が被災地でボランティアや演奏活動、ワークショップを行っています。

以降、和太鼓は被災地支援の象徴的な文化装置としても活用されるようになりました。被災地の郷土芸能の再建に加え、仮設住宅や避難所での演奏活動が「共感と連帯」の場を生み、コミュニティの再生に寄与しています。

商業メディアとの融合と新世代の躍進(2013〜2019)

平成後期は和太鼓団体の表現はより個性的になっていくのと同時に、新世代の奏者並びに団体が次々と登場します。

2013年・2015年は鼓童が2006年に上演したアマテラスの再演が行い、当時の若手が主要メンバーとして活躍する新世代鼓童による舞台が行われました。また、2012年より坂東玉三郎を芸術監督に招聘し、新たな表現の境地を開きました。主な公演として「打男 DADAN(2009)」「伝説(2011)」「神秘(2014)」「永遠(2014)」「混沌(2015)」「螺旋(2016)」「幽玄(2017)」「坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界(2017)」とどの公演も世界的な評価を得ています。

2013年に結成された和太鼓グループ「彩(SAI)」は国内外のイベント出演を通じて新たなファン層を開拓し、2018年にはキリン「氷結」のTVCMで乃木坂46の白石麻衣や東京スカパラダイスオーケストラと共演し話題を呼びました。SNSを積極的に活用し、従来のファン層とは異なる層へ立直を伸ばし現在も精力的に活動をしています。

また、滝沢秀明が演出する舞台『滝沢歌舞伎』では、秩父屋台囃子に着想を得た「腹筋太鼓」と呼ばれる演出が注目され、和太鼓が視覚的演出装置としても活用される事例が増加していきます。さらにはEXILEグループのライブ演出として和太鼓を使用したり、NHK紅白歌合戦での和太鼓演奏など、大衆文化と和太鼓の融合は着実に進んでいきます。

また、日本国内では大学太鼓サークルの発展も著しく、日本太鼓財団主催で2016年に第1回大学太鼓フェスティバルが開催され、若者による創作活動の舞台も新たに生まれました。

平成時代を通じて、和太鼓は単なる郷土芸能の枠を超え、舞台芸術・教育・国際交流・商業エンタメの各分野で多様な役割を果たす文化資源へと進化しました。その過程では、楽器開発や舞台演出の革新、制度整備、教育支援体制の確立が相互に絡み合い、和太鼓は複層的な意味を持つ表現手段となっていきました。

平成の最後には、明仁天皇の生前退位が行われ、平安期から続く雅楽の演奏が儀礼の中で重要な役割を果たしました。これにより日本の伝統文化全体への関心が再び高まる中、和太鼓もその一翼を担う存在として注目を集めます。

令和時代:令和期の和太鼓文化と未来の展望(2019〜2025)

令和時代の幕開けとともに、和太鼓文化は新たな社会的・文化的局面を迎えた。かつての宗教儀礼や地域祭礼、芸能舞台といった伝統的枠組みの中にあった和太鼓は、21世紀に入りメディア・グローバリゼーション・デジタル技術の発展により、より多層的な文化実践の場で再編成されています。

メディアと公共空間における可視化

2019年のラグビーワールドカップ日本大会では、和太鼓が選手入場時の演出に用いられ、多くの奏者が参加して国際観客を魅了しました。この演出は単なる「日本らしさ」の表象にとどまらず、リズムによる高揚感の共有や空間の一体感を生む装置として機能します。同年、日本テレビ『24時間テレビ42』において、嵐の松本潤が「天まで響け!復興の和太鼓」と題する演奏を披露し、被災地支援とエンタメを融合させた感動的な演出として注目を集めます。和太鼓が「共感のメディア」として消費者の情動を喚起する事例となりました。

2020年代には、TikTokやInstagram、YouTube ShortsといったSNS動画プラットフォームにおいて、若年層による和太鼓演奏動画が拡散されています。衣装・照明・編集など、視覚的演出が高度化した演奏映像は、「舞台芸術としての和太鼓」から「視覚芸術としての和太鼓」への再定義が起きつつあります。特に2023〜24年には、Z世代奏者を中心にした「SNSを中心としたプロモーション」や、路上で和楽器を演奏する「ストリート和楽器」も登場し、若者文化との接点が増しています。

また、舞台表現も2019年以降著しく進化している点も見逃せません。

宮本卯之助商店主催であらゆる日本の伝統音楽をテーマに新たな舞台芸術として昇華させた「和楽奏伝」が公演されました。吉井盛悟・山部泰嗣・前田剛史を中心に気鋭の和楽器奏者が集う音楽プロジェクトで、それぞれの芸能領域の第一線で活躍する和楽器奏者たちによる演奏は新たな表現を生み出しています。

伝統芸能の領域でもポップカルチャーと結びついた新たな表現が生まれました。「新作歌舞伎 風の谷のナウシカ(2019)」「人形浄瑠璃×初音ミク BUNRAKU-Beyond 月光円舞花模様(2020)」「能 狂言『鬼滅の刃(2022)」「刀剣乱舞 月刀剣縁桐(2023)」「ONE PIECE×人形浄瑠璃『清和文楽』 超馴鹿船出冬桜(2024)」といった公演が行われています。これらは伝統芸能に馴染みのない方が芸能に触れるきっかけを生み出し、市場拡大へと結びついています。

ポスト・パンデミックと文化の変容

2020〜2021年にかけては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、和太鼓団体も対面公演や地域祭礼の中止を余儀なくされてしまいます。しかし、東京オリンピック・パラリンピック(2021)では、芸術監督の野村萬斎が和の身体性を軸とした開閉会式演出を構想し、和太鼓を含む伝統芸能の象徴的価値があらためて浮上しました。

パンデミック期には、「オンラインにおける和太鼓配信」という新領域が出現し、鼓童、Gocoo、ヒダノ修一、和太鼓グループ彩-sai-、和太鼓 倭-YAMATO-などのプロ団体が、YouTubeやZoomを通じた配信型公演やリモート・ワークショップを積極的に展開しました。従来の「生の音響性」に依存していた和太鼓芸術は、配信技術の進化により、視聴覚メディアと新たな融合を遂げつつあります。

2023年には、コロナ禍で一時中断されていた海外の太鼓フェスティバルやワークショップが次々と再開されました。例えばNorth American Taiko Conference(NATC)や、欧州各地でのツアー公演などが復活し、日本からの和太鼓奏者や団体が積極的に参加しています。海外太鼓コミュニティとの文化交流が再び活発になり、演奏スタイルや楽器技術の多様化はさらに加速していくことでしょう。

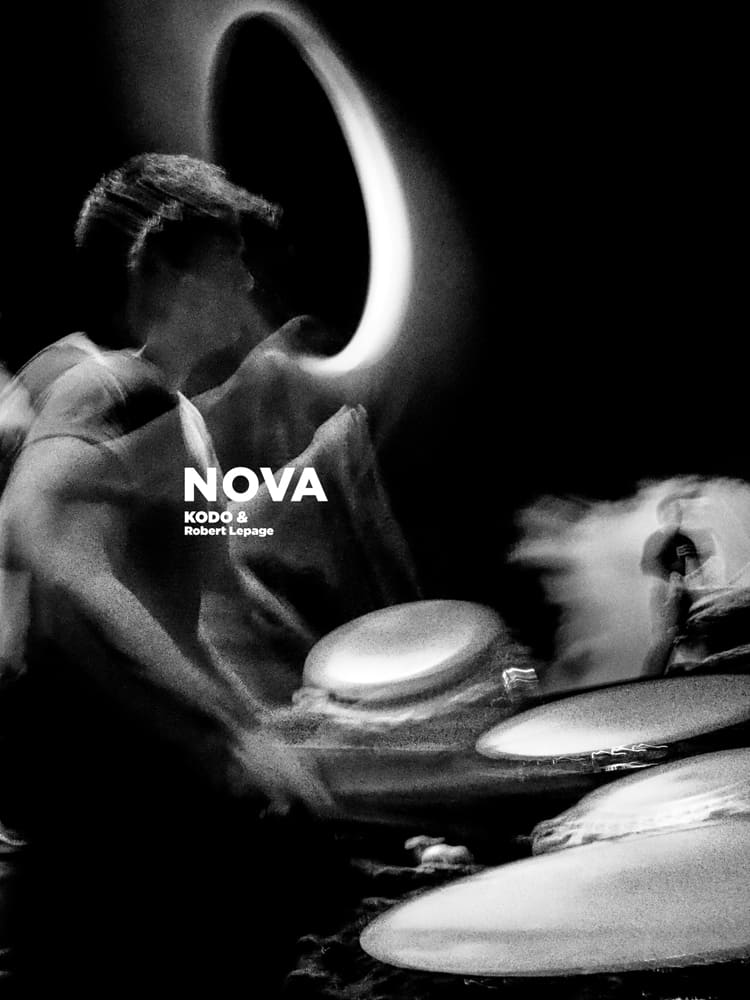

国際的には、和太鼓が「日本の伝統芸能」としてではなく、「現代音楽・舞台芸術の一形態」として理解されるケースが増加しており、他ジャンル(電子音楽、舞踏、現代詩、コンテンポラリーダンスなど)とのコラボレーションも見られるようになりました。

2025年万博会場内EXPO ホール 「シャインハット」で行われた大阪・関西万博の開会式のパフォーマンスプログラムに鼓童が出演しました。和太鼓ブームのきっかけとなった70年代の大阪万博から55年後に創作和太鼓が開会式で演奏をすることは、日本太鼓史にとって非常に重要な出来事です。和太鼓のさらなる発展を期待させる素晴らしい演奏でした。

総括:縄文から令和へ、そして未来へ ー 太鼓文化の軌跡と展望

和太鼓の文化は、縄文時代にまで遡る。土器とともに発見される打楽器の痕跡は、太鼓が単なる音響装置ではなく、祈り・祭祀・共同体形成の中核として機能していたことを物語っています。以後、古代の宮廷雅楽から中世の芸能太鼓、近世の祭囃子、そして戦後の創作太鼓に至るまで、和太鼓はその時代ごとの社会構造・宗教観・芸能制度と緊密に関わりながら、形態と機能を更新し続けてきました。

令和時代に入り、和太鼓文化は再び大きな転換期を迎えています。ラグビーワールドカップ(2019)や東京オリンピック(2021)、大阪万博(2025)における国際的な舞台での活用、SNS・動画配信プラットフォームによる若年層への拡散、さらにはコロナ禍を経たオンライン公演やリモートワークショップの発展は、和太鼓を「演奏芸術」から「コミュニケーション・メディア」へと昇華させつつあります。

また、和太鼓は「共鳴」や「振動」を通じた身体的・感情的な共有体験という特性から、近年では教育・福祉・医療の文脈でも新たな応用が模索されています。たとえば、特別支援教育において感覚統合やコミュニケーション支援として用いられる事例、リハビリや認知症予防の場面で打楽器が活用される実践などが報告されており、和太鼓の「社会的包摂ツール」としての可能性も広がりつつあり、今後も市場の拡大が期待されています。

こうした流れを総合すると、令和期の和太鼓文化は伝統と現代、地域と世界、個と共同体、自然とテクノロジーといった相反する要素をダイナミックに往還しながら、新たな価値を創造する文化様式を形成し、新しいフェーズへと移行する新時代へと突入したことが分かります。

過去から未来へ──。和太鼓は今、時間を超え、空間を越え、再び鳴り始めています。