2025/05/27 更新

※本記事は非常に文字数が多いため目次から気になる時代に遷移しながら閲覧することをオススメします。

※目次には安土桃山時代までしか表示されていませんが、2ページ目以降に近世(江戸〜大正)3ページ目以降に現代(昭和〜令和)がございます。

日本太鼓=和太鼓の歴史は長く、飛鳥時代の遺跡から出土した太鼓形の埴輪から推測すると少なくとも1500年前には日本に存在していたと推察されています。

現代では和太鼓の用途は音楽的な利用が主であり、リズムを刻み、空間全体を響かせ、打音で様々な情景を表現する際に使用されています。

しかし、和太鼓の歴史から見ると音楽表現での使用が中心となり、太鼓音楽として創作の中心になったのは近年以降であり、その用途は多岐に渡っていました。

例えば古代では五穀豊穣を願い神に祈りを捧げる祭祀や、宮廷に執り行われる神聖な儀礼のような場面では『神聖な空間を生み出すツール』として使われていました。また、中世では戰の情報伝達の手段として太鼓は使用されており、戦術的にとても重要な道具として活用されています。江戸時代では庶民の生活の中に浸透しており、時刻を知らせる時太鼓やお店で人を呼ぶ時の合図(呼び太鼓)として使用されていたりと…楽器としての側面よりも道具としての側面の方が大きかったのが特徴です。

戦後、日本の太鼓文化は多くの民俗芸能とともに衰退しながらも、「太鼓の音楽性」に注目が集まり、集団で太鼓を演奏する創作和太鼓(組太鼓)として再び注目を集め、70年代から90年代にかけて全国で和太鼓ブームが起こり、数多くの団体が生まれました。そして現代では和太鼓は数ある楽器の一つとして落ち着き、かつての和太鼓ブームのような大きな潮流は生み出せていないものの、それでも日本を象徴する和楽器の一つとして周知されています。

本記事では縄文から令和まで長い歴史を持つ和太鼓の軌跡を縄文時代から令和までを時系列に沿って紹介し、その全容について明らかにしていきます。

古代(縄文、弥生、飛鳥)

縄文時代:いにしえの音を求めて

「太鼓は日本にいつから存在していたのか?」という問いに対して、現時点では考古学的に明確な結論は得られていません。しかし、古墳時代(3世紀〜6世紀)に製作された太鼓形埴輪が出土していることから、少なくともこの時期には何らかの形で太鼓に似た打楽器が存在していた可能性が示唆されています。この太鼓形埴輪は、儀礼や祭祀の場面で使用されていたと考えられ、楽器としての太鼓の起源を探る上で重要な資料とされています。

さらに、弥生時代の祭祀文化との関連性を指摘する研究も存在します。銅鐸や土器の装飾には音やリズムと関係する意匠が見られるほか、集団儀礼や農耕儀礼の中で打楽的な表現が行われていた可能性があり、これが太鼓文化の原型を形成していたとも考えられます。

一方で、縄文時代(約1万3000年前〜紀元前4世紀頃)は、日本列島の先史文化が開花した時代であり、定住生活の開始、土器の発明、自然信仰の深化といった重要な変化が起きました。この縄文時代の遺跡からは、石笛(いしぶえ)や土笛、土鈴(どれい)といった音を出す道具が出土しており、当時の人々が「音」を ritual(儀礼)や communication(情報伝達)、あるいは entertainment(遊戯)として活用していたことがうかがえます。

中でも注目すべきは、長野県茅野市・尖石遺跡から出土した「有孔鍔付土器(ゆうこうつばつきどき)」です。この土器は本来、液体の保存や煮炊きに用いられていたと推定されていますが、一部の研究者やアーティストの間では、土器の縁に穴をあけ、皮を張って叩くことで打楽器として用いられていた可能性があると考えられています。特に、打楽器奏者の土取利行氏によって再現された「縄文鼓(縄文太鼓)」は、こうした仮説に基づいて製作された試行的な楽器であり、縄文時代の音文化を体感的に再構築する試みとして評価されています。

縄文人の生活様式は、自然との共生を基本としたものであり、精霊信仰や祖霊信仰、アニミズム的な世界観が支配していました。音はそうした精神世界と人間の営みをつなぐ手段であり、儀式や呪術の場面において、霊的存在への呼びかけや慰撫のために用いられていたと考えられます。打楽器はその中でも特にリズムという時間の流れを可視化する力を持っており、共同体の結束や祈りの具現化を担った可能性があります。

このように、縄文時代にはすでに「音」を意図的に用いる文化が存在していたことが考古資料から示唆されており、その中には太鼓的な表現も含まれていた可能性があります。これらは後の弥生・古墳時代を経て、日本の儀礼文化や芸能文化に受け継がれていく、音と信仰の原型であったといえるでしょう。

弥生時代:芸能の芽生えから読み解く太鼓の輪郭

弥生時代(およそ紀元前10世紀~紀元3世紀)は、日本列島において稲作の導入とともに生活様式が大きく転換した時代です。それまでの狩猟・採集中心の暮らしから、農耕定住型社会への移行が進み、村落の形成、人口の増加、社会構造の複雑化が見られるようになりました。この変化は、宗教観や祭祀のあり方にも深く関わり、人々は自然との調和を祈る呪術的儀礼を体系化しながら、共同体の結束を高めていったと考えられています。

『魏志倭人伝』が伝える弥生人の芸能文化

弥生時代末期から古墳時代初頭にかけての日本の様子は、中国の歴史書『魏志倭人伝』(『三国志』魏書東夷伝倭人条)に詳細に記されています。その中には、倭人の葬送儀礼における「歌舞飲酒」の記録があり、次のように記述されています:

其死、有棺無槨、封土作冢。始死停喪十餘曰。當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飲酒。已葬、擧家詣水中澡浴、以如練沐

出典:魏志倭人伝

訳:人が死ぬと、棺はあるが槨のない土で封じた塚を作る。死してから10日あまりもがり(喪)し、その間は肉を食さない。喪主は哭泣し、他の人々は飲酒して歌舞する。埋葬が終わると家の者は水に入り体を清める、これは練沐の如し。

この一文は、死者を送る儀礼において歌と舞が重要な役割を果たしていたことを示しており、すでにこの時代の日本人が音楽的表現や身体表現を宗教的行為と結びつけていたことを裏づけています。太鼓や打楽器の使用が明記されているわけではありませんが、歌舞の伴奏としてリズム楽器が用いられていた可能性は高く、太鼓的な打楽器が儀礼に登場していたと考える研究者も存在します。

芸能の原型と祭祀文化

弥生時代における芸能の源流は、後の神楽や田楽、さらには雅楽の「国風歌舞(くにぶりのうたまい)」へとつながっていきます。この「国風歌舞」は、古代日本の在来文化を基にした舞楽であり、平安時代に宮廷儀礼の中で制度化されましたが、その起源は弥生時代の農耕儀礼や季節祭祀にあると考えられています。

また、『古事記』や『日本書紀』に記載された新嘗祭(にいなめさい)や大嘗祭(だいじょうさい)といった稲作に関連する祭儀の原型も、弥生時代に成立したとされ、稲作と密接に結びついた「田の神」信仰に基づく舞踊や歌が捧げられていた可能性があります。これが、のちに田遊びや五穀豊穣の舞として各地に継承され、さらには田楽の起源となっていきました。

現時点で弥生時代に明確な太鼓の実物は出土していませんが、土器や銅鐸の装飾、銅鼓の存在などから、打音を伴う道具が祭祀で使われていた可能性は否定できません。特に銅鐸の一部には内側に舌が吊るされていた痕跡があり、これを打ち鳴らすことで音を発し、神霊を呼び込むための呪具として機能していたとする説が有力です。

さらに、音楽が特別な力を持つものとされていたこの時代、太鼓のような反響性をもつ楽器が儀礼や共同体の結束に貢献していたとすれば、それは後世における芸能文化の礎の一部であったと捉えることができます。

古墳・飛鳥時代:太鼓と音楽文化の実像に迫る

飛鳥時代における太鼓や打楽器は、仏教儀礼・神道祭祀・宮廷儀礼においていずれも重要な音響装置として機能していました。聴覚的体験を通じて神仏の降臨を演出する手段であり、視覚・動作・音響が一体となった総合芸術の萌芽がここにあります。ここでは古墳時代から飛鳥時代における太鼓の考古学的な登場と芸能の発生について述べていきます。

古墳時代:視覚に刻まれた太鼓の証拠

古墳時代(3世紀中頃〜7世紀)は、弥生時代に芽生えた社会構造がさらに複雑化し、有力豪族による古墳の築造を通じて、権威の可視化と祭祀の制度化が進んだ時代です。この時期、太鼓の存在が明確に考古資料に現れ始めます。

とりわけ注目すべきは、群馬県天神山古墳から出土した「太鼓を打つ人物埴輪」の存在です。この埴輪は、太鼓を肩から吊るし、先端が丸いタンポバチ(丸い撥)で打っている姿が表現されており、演奏姿勢や太鼓の構造をうかがわせる具体的な証拠資料として非常に貴重です。太鼓の縁には縄状の装飾が見られ、形状からアジア諸国にある太鼓(バリ島のガムランで使われるクンダンやインド北部のドーラクなど)と似ていますが、肩から太鼓を担ぐ見た目は現代の担ぎ桶胴太鼓にも通じます。日本における「担ぎ太鼓(太鼓を担ぎながら打つ打法並びにその太鼓)」の源流とされることもあります。

さらに、2022年に奈良県田原本町・宮古平塚古墳から発見された太鼓形埴輪は、両面に打面があり、形状も完全で、現代の長胴太鼓(宮太鼓)に極めて近い構造を持っている太鼓が古墳〜飛鳥時代にすでに存在していた可能性が浮上しました。胴の材質や構造(くり抜き式か張り合わせか)は未確定ながら、鋲止めの表現などが確認されており、工芸技術の精緻さと共に、太鼓が儀礼や表現の道具として社会に浸透していたことを示しています。

文献資料に見る太鼓の表現

太鼓が史料上に初めて登場するのは、奈良時代に成立した『古事記』(712年)に記された「酒樂(さかくら)の歌曲」においてです。この中では、酒造りに用いる臼を鼓に見立てて舞い歌う様子が描写されており、音を出しながら身体を動かす行為がすでに文化として根付いていたことがうかがえます。また、この描写は文脈的に古墳〜飛鳥時代では既に日常的に見られていた光景である可能性が非常に高いと言えます。

この御酒を 釀かみけむ人は、

引用元:古事記「酒樂さかくらの歌曲」

その鼓つづみ 臼に立てて

歌ひつつ 釀かみけれかも、

舞ひつつ 釀かみけれかも、

この御酒の 御酒の

あやに うた樂だのし。ささ。

こは酒樂さかくらの歌なり。

飛鳥時代:大陸文化との融合による音の革新

飛鳥時代(6世紀末~710年)は、仏教の公式受容(538年または552年)とともに、国家体制と文化の大陸化が進んだ重要な時代です。この時代、シルクロードを通じて中国・朝鮮半島から数多くの楽器・音楽・芸能が流入し、音文化の劇的変化がもたらされました。

代表的なものには、以下の音楽様式と芸能があります:

- 伎楽:

仮面を用いた無言の舞踊劇。中国・梁の影響を受け、7世紀には仏教行事の中で盛んに演じられました。 - 散楽:

軽業や奇術、滑稽芸を含む複合芸能。後に庶民芸能や祭礼芸能として発展していきます。 - 仏教儀礼音楽:

声明(しょうみょう)など、仏教の宗教儀式に伴う音楽文化。 - 新羅楽・高麗楽・百済楽・唐楽:

朝鮮半島・中国大陸から伝わった楽舞形式で、後の「雅楽」の主要構成要素となります。

これらの音楽文化は、日本固有の古代祭祀舞踊や自然信仰(アニミズム)、祖霊崇拝の儀礼と融合し、日本独自の儀礼芸能へと昇華していきました。結果として、和太鼓もまた、この時期に外来楽器との接触を通じて形態や演奏技術の多様化が進み、現在に繋がる原型が育まれたと考えられます。

中世(奈良、平安、鎌倉、室町、安土桃山)

奈良時代:芸能の制度化と太鼓の多様な役割

国家儀礼においても太鼓は重要な役割を担いました。古代日本の基本法令として藤原仲麻呂政権下で施行された養老律令(757年施行)の「軍防令」には「諸軍団ごとに鼓二面および角笛を常備する」と明記されており、戦陣における太鼓の使用が制度化されていました。

鼓二面および角笛を兵士が担当するものと規定されており、太鼓と笛の合奏とならば、現代の価値観に当てはめると『音楽』として存在していたとも推察できます。少なくとも軍楽隊が奈良時代には確立されており、そこに太鼓が使われていたというのは事実として確認できることは太鼓のルーツを探る上で非常に重要な出来事であることは間違いありません。

この軍楽隊が鳴らす太鼓は、律令国家における軍鼓(ぐんこ)として、軍隊統率の音響シグナルという形で機能し、戦場での指揮や合図に活用されました。軍鼓の打音は戦場の進退を明確に伝達する手段として、効率的な軍事行動を支えていました。平安時代以降もこの役割は続き、特に戦国時代には「陣太鼓」として軍勢の指揮に使用され、戦場での情報伝達手段として発展していきます。

雅楽の伝来と確立

宮廷儀礼における雅楽の確立は、日本の芸能史における重要な発展の一つです。雅楽は、シルクロードを経てアジア各地の文化を吸収し、中国や朝鮮半島を経由して日本に伝来しました。そして、奈良時代から平安時代初期にかけて、日本固有の芸能や宗教儀礼と融合する中で、独自の日本式雅楽が形成されていきました。

その中でも、「釣太鼓」「羯鼓」「鉦鼓」といった打楽器は、雅楽の演奏体系を構成するうえで重要な役割を果たし、それぞれが独自の発展を遂げています。たとえば、釣太鼓は大型の太鼓を吊るした状態で演奏する様式が確立され、荘厳で余韻のある音色を響かせることで、雅楽の品格を高める役割を担いました。羯鼓はインド由来の鼓で、演奏者が舞を交えながら打つ所作に特徴があり、複雑なリズムを生み出します。鉦鼓は金属製の打楽器で、拍の区切りや合図として機能し、音楽全体の進行や構成を支える重要な役割を果たしていました。これらの楽器は、日本独自の音楽的美意識に基づいて機能分化し、雅楽の完成度を高める一助となりました。

仏教の伝来と仏教音楽

この時期にはまた、仏教および仏教音楽の伝来も進みました。仏教は中央集権体制と深く結びつき、国家儀礼の一環として重要な位置を占めるようになります。太鼓は、そうした仏教儀礼においても欠かせない法具として用いられるようになりました。

奈良時代に建立された東大寺では、天平勝宝四年(752年)に行われた大仏開眼供養会において、太鼓を含む多様な楽器が使用されたことが記録されています。この供養会は、国家的大法要として盛大に行われ、記録は『東大寺要録』および『続日本紀』に見られます。なかでも『続日本紀』巻第十九には、僧・菩提僊那(ぼだいせんな)による開眼の儀や、伎楽・散楽の奉納演奏が記されており、太鼓は宗教的荘厳さを高める音響的演出として機能していたことがうかがえます。

芸能の祖「散楽」と「神楽」の原型が演じられる

奈良時代の芸能の中には、後の演舞芸能の源流となる「散楽」もあります。散楽では鼓が使用されており、正倉院に収蔵されている散楽図には、演者が鼓を手やバチで打つ様子が描かれています。この図からは、現在の能楽で用いられる四拍子(笛・小鼓・大鼓・締太鼓)に相当する打楽器が、すでに奈良時代の芸能において使用されていた可能性が示唆されます。

散楽や伎楽で使用された太鼓は、単なる伴奏楽器としてだけでなく、舞踏や演出の一部として発展を遂げました。やがてその要素は民衆文化にも波及し、祭礼や民間儀礼と結びつくことで、さまざまな民俗芸能が誕生していきました。観衆を盛り上げるために太鼓を打つという演出手法もこの時期に登場し、今日見られる太鼓芸能の原型が徐々に形成されていったのです。

また、奈良時代は仏教が強い影響力を持つ一方で、災害や疫病への祈りとしての神事も活発に行われていました。神に奉納する祭祀として、「神楽」の原型がこの時期に誕生し、平安時代には形式が整って独立した芸能として発展します。これに伴い、太鼓も神楽の演奏において重要な役割を果たすようになったと考えられます。

このように奈良時代は、日本文化の中に多様な芸能が根付くきっかけとなる時期でした。宗教儀礼や国家行事、庶民の芸能といった多様な文脈の中で太鼓が用いられ、その機能は次第に拡張されていきました。和太鼓の歴史においても、奈良時代は極めて重要な出発点であり、後の時代における日本各地の芸能文化の基盤を形づくったのです。

平安時代:芸能の発展と太鼓の関わり

平安時代(794〜1185年)は、政治的には貴族を中心とした摂関政治が確立され、文化的には日本独自の美意識が形成される重要な時期でした。唐の影響を受けながらも徐々に日本化が進み、文学、芸術、音楽において日本独自の様式が確立されていきます。このような文化的成熟の中で、芸能や音楽も多様な発展を遂げ、太鼓はその各芸能の根幹を成す楽器として普及していきました。

雅楽:世界最古のオーケストラ

奈良時代から平安時代初期にかけて大成した雅楽は、平安時代において国家儀礼や宮廷儀式に不可欠な音楽芸術として最盛期を迎えます。雅楽で用いられる打楽器には「羯鼓(かっこ)」「釣太鼓(つりだいこ/楽太鼓)」「鼉太鼓(だだいこ)」などがあり、それぞれ異なる役割を担っています。

- 羯鼓:

演奏の開始を知らせる指揮的な役割を果たす。演奏の高度な技術が要求されることから、熟練の楽人のみが担当できた。 - 釣太鼓:

両手に持ったバチで節目を強調する役割を持つ。七宝模様など華やかな装飾が施され、視覚的にも儀式を彩った。 - 鼉太鼓:

雅楽で最大の太鼓。宝珠形の雲形板と火焔装飾に囲まれ、神聖さを象徴する存在として視覚的演出を強化した。

これらの太鼓は、視覚と聴覚の両面で儀礼を荘厳に演出し、貴族社会の美意識である「みやび」や「もののあはれ」を体現する芸能として重視されました。平安時代中期以降、これらの要素が庶民芸能にも影響を与え、日本音楽の基盤を形成していきました。

猿楽:日本が誇る舞台芸術

奈良時代後期、制度的な散楽戸の廃止により宮廷芸能としての散楽は衰退しましたが、その技術や演目は民間に受け継がれ、やがて物真似や滑稽芸を主とする「猿楽」へと変容していきました。猿楽では、伎楽や散楽で使用されていた打楽器、特に小型の締太鼓が使用され、後の能楽で確立する四拍子(笛・小鼓・大鼓・太鼓)の原型がこの時期に見られるようになります。

猿楽に関する最古の文献とされる『新猿楽記』(藤原明衡著)には、当時の猿楽芸人の名声や芸態についての記述が見られ、当時すでに多様な演目と熟練の芸人たちが存在していたことがうかがえます。(例:「今猿楽之藝、散楽為基、滑稽為主」)

猿楽太鼓(現在の締太鼓)は、演者の舞や所作にリズムを与える伴奏として重要であり、その視覚的演出や音響的効果が舞台芸能の進化に大きく貢献しました。猿楽は「幽玄」の美意識と深く結びつき、後の能・狂言に大きな影響を及ぼし、日本人の美的感性の土台へと深化していきます。

田楽:中世日本を揺らした大人気の芸能

田楽は、五穀豊穣を祈願する農村の祭りから発展した芸能であり、平安時代中期には洗練された舞台芸能へと展開しました。『栄花物語』には宮廷で田楽が催された様子が描かれており、また『洛陽田楽記』(大江匡房著)の名も伝えられており、当時の文化的関心の高さがうかがえます。特に永長元年(1096年)の「永長の大田楽」は、京都全体を巻き込む一大イベントとなったと記録されています。

田楽では、田楽法師と呼ばれる芸人が太鼓を打ち、陣太鼓などを用いて舞や歌にリズムを与えました。彼らの太鼓演奏は、視覚的にも聴覚的にも観客を魅了し、宮中や民間で高い評価を受けていました。

田楽の広がりに伴い、各地域で「囃子」と呼ばれる太鼓中心の音楽が生まれ、やがて郷土芸能として定着していきました。

神楽:現代まで受け継がれる民俗・郷土芸能

神楽は、古代から行われていた神事に芸能要素が加わり、平安時代中期に様式化されたと考えられます。これは散楽に由来する芸能的要素が地方に波及し、地域の祭祀と融合した結果と見なされています。現在も各地の神社で演じられる神楽の多くは、太鼓と笛を中心とした伴奏音楽を持ち、舞踊を主体とする構成になっています。

『延喜式』や『倭名類聚抄』には、神事に際して音楽や舞が行われていたことが記されており、太鼓は神楽において拍子を取る神具として重要な役割を果たしていたことが示唆されます。神楽は鎮魂や招魂、魂振などの機能を持つとされ、アニミズムを基盤とした神道の世界観と太鼓の響きが深く結びついていました。

延年:中世芸能の集大成

延年は、寺院において大法会や年中行事の後に演じられた遊宴芸能で、散楽・田楽・猿楽など複数の芸能が融合した総合的な芸能様式でした。舞楽や連琴、白拍子、声明などが組み合わされ、僧侶や稚児によって演じられたと記録されています。

延年においても太鼓は重要な役割を果たし、舞踊のテンポを整えるリズム楽器として使用されました。視覚的演出と聴覚的要素が一体となった延年は、後の芸能へと多大な影響を及ぼしました。『長秋記』などの文献には延年の記録が見られ、平安末期にはすでに定型化されていたと考えられ、鎌倉・室町期に最盛期を迎えました。

鎌倉時代:武士の時代の到来

鎌倉時代(1185〜1333年)は、源頼朝による武家政権の成立を契機に、貴族文化を中心とした平安時代から大きく転換し、武士階級が政治的主導権を掌握し、文化形成においても主導的役割を果たすようになった時代です。

この転換は文化全体に深い影響を及ぼし、精神的支柱としての仏教、特に浄土宗・浄土真宗・時宗・日蓮宗・禅宗といった新仏教の隆盛を促しました。これらの宗派は、民衆への布教を目的に、視覚的・聴覚的訴求力を有する芸能を積極的に活用したため、宗教と芸能の結びつきが著しく強化されていきます。

承久の乱(1221年)や元寇(1274年・1281年)といった社会的緊張が続く中で、芸能は民衆の心を癒やし、共同体の連帯を育む手段として重視され、寺社・村落・都市の各場において芸能活動が活発化していきます。

平安末期に原型を持つ田楽・猿楽・神楽・延年といった芸能は、鎌倉期に入って制度化・分業化が進み、宗教儀礼、年中行事、都市娯楽といった多様な文脈の中で演じられるようになりました。これにより、芸能は単なる娯楽の域を超え、社会構造に組み込まれた制度的文化として定着してきます。

太鼓はこれらの芸能において拍子を司る中核的な楽器として位置づけられ、舞や謡との緊密な連携が求められました。特に太鼓は、聴覚的効果のみならず視覚的存在感においても場を統率する力を有し、芸能の統率装置・象徴装置としての役割を強めていきます。

鎌倉時代における猿楽(翁猿楽):神聖さが付与された猿楽の発展

この時代、猿楽は法会や年中行事、祭礼などにおいて神仏へ奉納される芸能としての役割を担い、その中でも特に神聖な形式として「翁猿楽(おきなさるがく)」が発展しました。「翁」は祝言的意味合いを持ち、「能にして能にあらず」と後に世阿弥が評したように、神への祈りと結びついた特別な演目とされました。

すでに鎌倉時代には、笛・小鼓・大鼓・太鼓の「四拍子」が用いられており、現行の能囃子(のうばやし)の基礎構成がこの時代までに形成されていたことが確認できます。こうした音楽的構成は、儀礼空間の荘厳さを演出する音響装置として機能し、猿楽が聴覚芸術として成熟していく礎となりました。

『教訓抄』(13世紀中頃成立)などの記録によれば、猿楽はこの頃から特定の寺社を拠点とする演者集団(猿楽座)によって伝承・上演されるようになります。とりわけ奈良興福寺・春日大社に仕える「外山座」「坂戸座」「円満井座」「結崎座」の四座(のちの「大和四座」)は、この時代に名を確立し、猿楽を専門とする芸能集団として制度的に整備されました。

猿楽座は寺社の年中行事に奉仕する代わりに庇護を受け、世襲制により演者の技芸が継承されました。こうして猿楽は、庶民の娯楽芸能であった要素を残しつつ、神仏への奉納芸能としての威厳と形式を備えていくのです。

鎌倉仏教の興隆、とりわけ浄土宗・浄土真宗・時宗・日蓮宗・禅宗といった諸宗派が民衆の精神的支柱となった背景には、宗教行事における「聴覚的説法」の重要性が増したという事情があります。演劇的・音楽的要素の強い猿楽は、そうした中で観衆を感化する手段としての芸能として期待され、修行や教化の一環としても理解されました。

演目には仏教説話や神道神話に基づいたものも多く、芸能を通じて宗教的教訓を伝えるという役割も担いました。とりわけ「翁」の演目では、国土安穏・五穀豊穣・天下泰平といった願意が込められた詞章が詠唱され、猿楽が社会的儀礼の中核に位置づけられていく過程が伺えます。

鎌倉時代における田楽:田楽法師の興隆と都市芸能化

鎌倉時代に入ると、田楽は本来の農耕儀礼に起源を持つ神事芸能という側面を保ちながらも、都市の娯楽として急速に展開していきました。田楽はもともと田植えや収穫を祈願する予祝儀礼として、農民たちによって演じられていた舞踊でしたが、鎌倉時代には田楽法師と呼ばれる専門の芸能集団が形成され、その演出技術は著しく洗練されていきます。

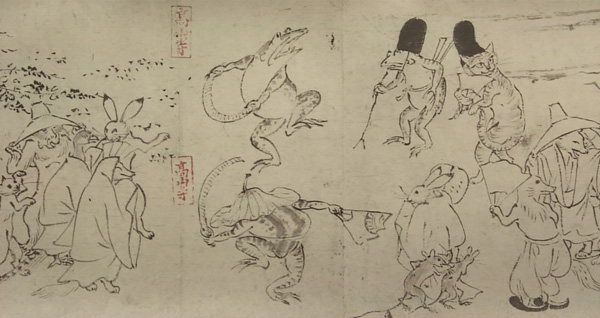

『年中行事絵巻』巻九「田楽」の場面では、腰太鼓、横笛、鼓などの楽器を用いた演奏と舞踊が描かれており、田楽の伴奏における楽器構成が視覚的に確認できます。 また、『鳥獣戯画』にも、びんざさら、笛、腰太鼓、鼓といった田楽の楽器が登場し、当時の楽器編成を示しています。

これらの史料から、田楽の伴奏には笛、太鼓、鉦などの打楽器が用いられ、特に太鼓はリズムと舞踊の統率を担う重要な役割を果たしていたことがうかがえます。このような楽器構成と舞踊の融合は、後の風流踊や盆踊りの原型ともなる音楽舞踊様式の出発点として重要です。

また、田楽は宗教的文脈においても高く評価されており、法住寺殿や興福寺といった有力寺社において、仏教行事や祈祷の一環として奉納されていました。とりわけ、勧進興行の形式で田楽が行われることも多く、布教や寺社の再建資金集めの手段としても活用されました。

こうした背景から、田楽は武士や僧侶、そして都市や農村の民衆に至るまで、広範な社会階層に享受される大衆芸能として定着していきます。田楽法師たちは特定の芸能座を形成し、各地を巡演する中で地域社会に密着しながらも、都市文化の中核的な娯楽としても発展を遂げました。

鎌倉時代の田楽は、このように宗教儀礼・農耕儀礼・都市娯楽の三つの要素が交差する芸能形態として成熟し、後の猿楽や能楽の成立にも大きな影響を与えたと評価されています。

鎌倉時代における神楽と延年:現代まで演じられる神楽の原型が登場

神楽は本来、神道に基づく祭祀芸能であり、五穀豊穣・雨乞い・悪霊退散などの祈願を目的として神社祭礼で奉納されるものでした。鎌倉時代には、国家的な儀礼から地方の在地信仰に至るまで、多層的な信仰実践の中で神楽が演じられるようになります。特にこの時代には、猿楽や田楽といった他の芸能の要素が神楽に取り込まれ、面(仮面)を用いた舞や複数の舞人による演出が加わることで、より演劇的な形式へと発展していきました。

このような様式の発展は、後の中世神楽――すなわち、出雲神楽・石見神楽・伊勢神楽・獅子神楽といった地方に根づく神楽の源流を成すものであり、特に面・太鼓・舞・掛け声を用いたダイナミックな奉納芸能は、この時代に形成された原型に多くを負っています。

神楽における打楽器、特に太鼓と鉦は、神霊を招来する「音の装置」としての意味を強く持ち、神事の進行をリズムによって制御すると同時に、聴衆の精神的高揚を促す重要な役割を果たしました。こうして神楽は、単なる神事にとどまらず、地域共同体の精神的統合を象徴する総合芸術へと成長したのです。

延年は、天台宗・真言宗などの密教系寺院において、法会や仏事の終了後に行われた「余興」ないし「宴席芸」として成立しましたが、その実態は単なる娯楽ではなく、宗教的・象徴的意味を持った儀礼的芸能でした。

延年には、仏教音楽であるに基づく朗詠、舞踊、そして楽器による伴奏が複合的に組み合わされており、その中でも太鼓は、舞の拍子を取り、儀式の秩序を保つ主楽器として重要な役割を果たしていました。延年における舞はしばしば神仏習合的な要素を持ち、神道的な祝祭とも重なる構造を有していました。

『長秋記』(藤原定家による日記)には、延年が寺院法会の一環として、官人や貴族の前で荘重かつ雅やかに演じられていた様子が記されており、宗教儀礼と芸能が未分化であった中世文化の特色をよく伝えています。

また、延年に用いられた楽器構成【太鼓、鉦鼓、笛、篳篥など】は、その後の能楽や田楽に継承され、芸能の様式的基盤を提供することとなりました。太鼓は単なるリズム装置ではなく、空間に神仏を顕現させる音響的技術としても理解されていたことは、当時の宗教的世界観の深さを象徴しています。

太鼓の役割と武士文化との接点

鎌倉武士は、実戦の訓練や精神修養の一環として芸道を重視し、その中で太鼓や鼓といった打楽器が積極的に取り入れました。『教訓抄』には、雅楽や雑芸の起源・構成・楽器論が体系的に記されており、太鼓の構造・奏法・象徴的意味についての記述が含まれています。これらの理論的整理は、音楽を修養・教養の一端と捉える武士的価値観と深く結びついています。

また、源頼朝が鼓を好んだという伝承や、平知康のような武士出身の芸能者の存在も、芸能が武家文化に根付き始めていたことを示しています。

仏教芸能と踊念仏

仏教芸能の中でも、時宗の開祖・一遍(1239–1289)による「踊念仏」は特筆すべき発展を遂げました。太鼓や鉦を打ち鳴らしつつ念仏を唱え、踊ることで念仏者と観衆が一体となるこの宗教儀礼は、従来の静的な仏教儀式とは異なる動的表現として民衆に広がっていきます。

『一遍聖絵』(13世紀末、円伊筆)には、その様子が詳細に描かれており、太鼓を中心に円陣をなして踊る構図は、芸能の中核に太鼓が存在したことを象徴しています。この様式は後の風流踊り(風流系盆踊り・風流田楽)や門付芸の源流となり、宗教と芸能の融合による民衆芸能の発展に大きく寄与しました。

太鼓の技術的発展と民間伝承

工芸的観点から見ると、鎌倉時代には太鼓の製作技術が著しく発展しました。特に「くり抜き胴」による大型太鼓の製作が可能となり、音響面でも画期的な進歩が見られます。広島県尾道市・浄土寺に現存する正和5年(1313年)銘の大太鼓は、その高度な技術水準を示す貴重な遺物が現代まで受け継がれています。

また、太鼓は地域共同体における信仰儀礼の中でも中核的存在として位置づけられました。たとえば秋田県北秋田市・綴子神社の例大祭では、鎌倉時代より雨乞いのために大太鼓と獅子舞を奉納する慣習が始まったと伝えられ、現在でも直径3.71メートルの世界最大級の太鼓が用いられています。滋賀県守山市の古高町・大将軍神社の古高鼓踊りも、田楽踊りに起源を持ち、鎌倉期には雨乞いや豊穣祈願の儀礼として定着しました。

これらの民俗芸能における太鼓の使用は、芸能が宗教・社会秩序・季節行事と密接に関わっていたことを示しており、太鼓が人々の精神文化の中核を成していた実態を浮かび上がらせています。

室町時代:社会変動と文化の交差点としての芸能

室町時代(1336〜1573年)は、鎌倉時代の武家政権を継承しつつ、京都の室町幕府を中心に公家文化と武家文化が交錯した特異な時代であり、芸能と宗教、社会構造の大きな変容を伴った時期でもあります。この時代は南北朝の対立や応仁の乱に代表される政治的不安定さがある一方で、庶民文化の台頭とともに日本芸能史における重要な変革が起こった時代でした。

武家文化の成熟と能楽の大成

室町時代は武士階層の文化的成熟が著しく進んだ時期であり、その象徴として「能楽」の体系的な完成が挙げられます。能楽は南北朝時代から室町時代にかけて、観阿弥・世阿弥親子によって大きく発展しました。彼らは、中世の庶民芸能であった猿楽や田楽、さらに平安時代の宮廷芸能である延年などの伝統的な芸能要素を融合・洗練し、形式的な上演手法や舞台装置、演技理論を確立しました。

猿楽はもともと鎌倉時代までに発展した庶民の滑稽喜劇であり、社会風刺や人間の滑稽さを表現しました。一方、田楽は農村の祭礼芸能として、踊りや太鼓を中心にリズム感豊かな舞台を形成し、これらの音楽的・舞踊的要素が能の身体表現やリズム構造に影響を与えました。延年は平安貴族の祝賀芸能として優雅で格式高い舞踊と音楽を特徴とし、能に優美さや宮廷文化の気品をもたらしました。これら三つの伝統芸能が観阿弥・世阿弥の手で体系化され、能楽は単なる民俗芸能から武士階級の高度な芸術へと昇華したのです。

特に世阿弥は、「夢幻能」と呼ばれる能楽の理想形を確立しました。夢幻能は、幽玄という日本の美学の核心を体現し、現実と非現実、現世と幽世の境界を曖昧にすることで、観客に深い精神的体験をもたらします。世阿弥の著作『風姿花伝』や『花鏡』では、能の美学や演技理論、精神性が体系的に説かれ、能楽が単なる娯楽ではなく精神的交流や哲学的表現を重視する総合芸術であることが明示されています。

能楽の舞台構造は、物語の進行を担う「謡(うたい)」、物語の精神性や感情を体現する「舞」、喜劇的要素を提供する「狂言」、そしてそれらを音楽的に支える「囃子」という複合的な要素で構成されています。特に囃子は、物語の情感や場面の雰囲気を音響的に補強し、演技や舞の動きをリズムで導く役割を果たします。

この囃子の演奏様式は、「四拍子」と呼ばれる笛・小鼓・大鼓・太鼓の四種類の楽器から成り、室町時代に確立されました。各楽器には専門的な流派が形成され、音色や演奏技術の違いが美学的表現の多様性を生み出しています。

- 小鼓方:

小鼓方には観世流、幸流、幸清流、大倉流があり、各流派は打ち方のリズム感や音色に特色があります。小鼓は能のテンポを操り、微妙な表情を生み出す重要な役割を担います。 - 大鼓方:

大鼓方は観世流、葛野流、高安流、大倉流、石井流があり、鼓面の張り具合や打撃の強弱で場面の緊張感や緩急を表現します。 - 太鼓方:

太鼓方は観世流と金春流が主で、主に舞台の拍子取りや場面転換の合図を担当し、舞台の構造的リズムを支えます。 - 笛方:

笛方には一噲流、森田流、藤田流があり、それぞれの音の伸びや技巧に特徴があり、能の幽玄な世界観を形成しています。

これら囃子方の流派は室町時代にその原型が形成され、現代まで技術や伝統が連綿と継承されています。囃子の分化と専門性の確立は、能楽の芸術的完成度と独自の精神性を支える重要な要素となっています。

郷土芸能の誕生と拡がり

室町時代は、能や狂言といった武士階級・貴族階級の芸能が成熟する一方で、庶民層の間でも踊りや音楽を中心とした芸能文化が急速に展開した時期である。中でも、念仏踊りは、浄土信仰と踊りが結びついた民間宗教運動の一環として広まり、後の盆踊りの原型となった。この念仏踊りは、融通念仏や時宗の遊行僧たちによる勧進活動と深く関わっており、信仰と芸能が不可分であったことを示している(佐藤道生 1994)。

現代に伝わる「西馬音内盆踊り」「毛馬内盆踊り」「一日市盆踊り」などは、そのような中世の宗教的踊りの系譜を色濃く残すものであり、今日では「三大盆踊り」として称されているが、その形成には地域ごとの変容と重層的な歴史過程があると考えられる。

この時代、田楽・風流・白拍子といった中世芸能は、都市から地方へと拡がるなかで地域の祭礼や儀礼と結びつき、独自の「郷土芸能」へと再編成されていった。これらは、村落共同体の年中行事として定着し、太鼓はその中で単なる伴奏を超えて、共同体の秩序・神聖性を象徴する楽器として機能した。

この時期に成立または原型が形成されたとされる芸能には、「鬼太鼓」(佐渡)、「虫送り」、「松囃子御能」などがあり、これらは自然崇拝・疫病退散・豊作祈願といった宗教的・呪術的文脈と強く結びついている。特に佐渡島は、順徳上皇、日蓮、世阿弥らが配流された地であり、京の芸能文化と地方文化の接点として機能した。流刑という政治的制度が結果的に芸能の地域分布を促進する契機となった点は、政治と文化の関係性を考察する上でも示唆的である。

さらに、太鼓を中心とした芸能もこの時期から重要性を増し、陣太鼓や法要の打楽器としての太鼓が儀礼の主役を担う例も現れる。後世の「御陣太鼓」や「和知太鼓」などに見られるように、太鼓自体が視覚的・象徴的な主題として演じられる形式が徐々に登場し始めたことも注目される。

宗教的領域の変化と芸能の融合

宗教的側面から見た室町時代は、中世神仏習合の思想が成熟し、宗教文化の多層的展開が顕著に見られた時代でした。この時期には、禅宗の浸透、日蓮宗や浄土宗の拡大、さらには修験道や陰陽道の再編成といった宗教運動が活発化し、宗教的実践が社会の様々な階層に深く根付いていきました。

特に禅宗(臨済宗・曹洞宗)は、室町幕府と強く結びつき、幕府の政治的・文化的保護の下で隆盛を極めました。足利義満は京都において「五山十刹制度」を確立し、南宋風の禅林体制を導入することで、建仁寺・南禅寺・天龍寺・相国寺などを中心とする京都五山を宗教・文化・教育の中枢としました。

この五山の僧侶たちは、単なる宗教者に留まらず、漢詩文、書画、建築、庭園設計など広範な知的活動を行う文化人でもあり、室町文化の中心的担い手として機能しました。彼らが培った精神性、特に禅的な静寂・簡素・象徴性といった美意識は、能楽や茶道、庭園芸術における表現に多大な影響を与えたとされます。

一方で、日蓮宗や浄土宗といった念仏系の諸宗派も都市部や農村部で信者を拡大し、庶民層に根を張りました。特に浄土宗・浄土真宗は「南無阿弥陀仏」を称えることによって誰でも極楽往生が可能とする平易な教義を持ち、宗教的実践が日常生活と密接に結びついていきました。

これと並行して、修験道や陰陽道などの在地宗教的伝統も再編成され、地域社会との結びつきを強化しました。修験道は山岳信仰と仏教を融合させた実践的宗教であり、山伏が祈祷や加持、祭礼を通して民衆に深く関与し、宗教的な演出と儀礼を担っていきました。陰陽道もまた、祭祀や暦、風水などを通じて貴族から庶民まで幅広い層に浸透し、芸能や儀礼の構造に見えない形で影響を与えています。

このような宗教文化の多様性は、芸能の在り方にも大きく作用しました。庶民レベルでは、宗教儀礼と芸能の境界が次第に曖昧になっていき、信仰と娯楽の融合が進みました。たとえば、神楽や田楽といった芸能は、もともと神仏への奉納行事や豊穣祈願としての宗教的性格を持っていましたが、次第に世俗化しつつ地域信仰と結びつき、芸能として定着していきました。

神室町期にはその形式が洗練され、巫女や地域の神職によって行われる小規模な神楽から、村落を巡業する猿楽系の芸能集団による神楽まで、多様な形式が発展しました。また、田楽は田植えや収穫など農耕儀礼と強く結びついた舞踊系芸能で、踊り手が高足(たかあし)を用いた滑稽な動作で演じる様式などが特徴でした。これらはやがて猿楽と融合し、能楽の成立にも寄与する重要な芸能的母体となっていきます。

戦国時代:芸能の変容と再編 — 混乱の中に息づく秩序の芸術

15世紀中葉、応仁の乱(1467年)の勃発を契機に室町幕府の求心力は急速に低下し、日本列島は群雄割拠の戦国時代へと突入しました。各地の戦国大名は武力による領土拡大を競い合う一方で、支配領域内における統治秩序の維持を模索し、政治・軍事だけでなく文化・宗教の力を巧みに利用していく必要に迫られました。

このような政治的混乱の時代においても、芸能は廃絶することなく、むしろその役割と機能を変化させながら発展を遂げていきます。芸能は、宗教的儀礼の一部であると同時に、武家の権威を演出し、民衆の心理を安定させる統治手段としての力を帯びていき、ある種の娯楽性も内在し始め、日本全体により根付いていきました。

この時代、中世的芸能であった田楽や延年は次第に衰退の兆しを見せ、代わって武士階級の教養と権威にふさわしい新たな芸能が重視されるようになる。その中心に位置づけられたのが、観阿弥・世阿弥によって大成された猿楽能(能楽)です。

戦乱と文化の交錯:能の精神性と死生観の融合

能楽は、仏教的世界観や神道的信仰を背景に、夢幻的な構成と象徴的な所作を特徴とする芸能であり、武士たちにとっては単なる娯楽ではなく、精神的修養や思想的表現の手段として捉えられていました。

とりわけ室町幕府の将軍足利義満は観阿弥・世阿弥を庇護し、能を将軍権力の象徴的芸能として制度化していきます。

彼らの芸風は、仏教の無常観(諸行無常)や夢幻思想(『夢と現実の交錯』)を舞台上に再現するものであり、世阿弥が『風姿花伝』や『花鏡』において論じた「幽玄」や「物まね」の理念は、演者自身が死者の霊や怨霊を演じることを通じて、「死後の世界から現世を照らす」芸術性を志向しました。

この能の理念は、武士が直面する生死の不確実性と深く共鳴していきます。たとえば、平敦盛の最期を描いた『敦盛』では、「この世は夢幻であり、死すべき定めの中にこそ美がある」という価値観が示され、武士にとっては自己の運命を内省し、死を受け入れる精神の鍛錬となりました。

戦国期に入ると、こうした能の精神性は大名の統治戦略においても重視されるようになります。織田信長は観世座の能楽師・音阿弥・音林父子を直臣として取り立て、京都・安土城に能舞台を設け、自らも舞を舞ったことが『信長公記』等に記されています。特に『敦盛』を舞った逸話では、信長が「人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」と謡ったとされ、これは死生観と政道観を一体化する象徴的行為でした。

このように、能は大名にとって単なる嗜好の対象ではなく、権力の正当性を演出し、家臣団に対する倫理的規範を可視化する装置であった。能の上演空間(能舞台)は、戦国大名にとっての儀礼空間であり、信仰と統治、文化と戦略が交差する場であったといえます。

狂言の独立と社会的機能

能の幕間芸として位置づけられていた狂言は、15世紀末から16世紀にかけて次第に独立性を強め、写実性と笑いによる社会風刺という独自の価値を確立しました。

狂言の演目には、農民・僧侶・下級武士・町人といった身分階層の登場人物が多数現れ、日常生活の中の愚行や矛盾を滑稽に描く構造が共通しています。たとえば、『附子』では主人の命令に従順すぎる召使たちの機転のなさが風刺され、『棒縛』では家人の自由を奪った主人が逆に滑稽な目に遭うという逆転構造が喜劇性を生みました。

これらの狂言は、観衆に笑いと同時に社会的教訓や皮肉を伝えるメディアとして機能しており、演目の多くが「知恵と権力」「支配と反抗」の構造を内包し、封建的支配秩序の中で庶民が生き抜く知恵や風刺のまなざしを表現していました。

狂言は寺社の祭礼や城下町、門前町の広場、さらには旅芸人が興行する街道筋など、開かれた空間で頻繁に上演され、能よりも大衆的で親しみやすい芸能として受容されました。狂言師は能役者とは異なり、より柔軟に庶民の言語や行動を模倣する技術に長けており、これは戦国期以降の「風俗写実芸能」の礎を築くものとなっています。

加えて、武家の中でも狂言を政治的寓話として評価する動きが見られ、狂言師を召抱える大名も存在しました。たとえば前田利家や細川幽斎は、能・狂言双方の保護者として知られており、狂言を通じた民衆統治や礼節教育への応用も試みられています。ここには、武家文化と庶民文化の接点としての狂言の可能性が見出されており、現在も研究が続けられています。

民衆芸能と地域文化:宗教儀礼と踊りの再編

戦国時代において中央の能・狂言が武士階級の保護のもとで洗練された芸能として発展する一方、地方社会においては中世以来の宗教的芸能が根強く存続し、独自の展開を見せていました。とりわけ、念仏踊や風流踊に代表される民衆芸能は、浄土信仰や修正会・地蔵盆などの仏教儀礼、または田植えや収穫儀礼といった農耕祭礼と密接に結びつき、民衆の日常と信仰を繋ぐ重要な場を構成していきます。

念仏踊は、鎌倉期以来の一遍や時宗の遊行僧によって各地に広まり、戦国期には、疫病・飢饉・戦乱などによって死が身近な現実であったことから、死者供養と集団の鎮魂という機能が強くなり、念仏踊は単なる宗教儀礼にとどまらず、共同体の再生と再結束を象徴する身体的実践として重要性を増しました。

一方の風流踊は、華麗な衣装、仮装、旗印、作り物などを用いた動的な芸能であり、村落の若者組や宗教講によって組織されることが多い傾向にありました。風流は「ふりゅう=風雅・時流を取り入れる」という語義に即して、地域の信仰・風俗・芸術的創意を融合した祝祭空間を形成しており、民衆による創造的表現の場として機能しました。これらの芸能は、特定の職能集団による上演ではなく、住民自らが主体となって演じるものであったため、演者と観衆の区別が曖昧で、芸能を通じた共同性の体感がその本質的価値とされています。

戦国期は同時に、大名間の勢力争いや城下町の形成、戦火による村落破壊などを背景に、人の移動と社会構造の変動が激しく進行した時代でもありました。このような状況下、地方の宗教的芸能もまた、新興の都市空間、特に門前町・宿場町・港町・城下町などを通じて伝播・流動化し、地域差を越えた再編成が行われていきます。

とくに、鉦・太鼓・笛といった打楽器・吹奏楽器を基盤としたリズム主体の芸能は、人々の身体感覚に訴える性質を持っていたため、空間的・階層的な垣根を越えて受容されやすく、のちの盆踊りや地歌・音頭系の芸能の原型を形成していくことになります。近世初期における「江州音頭」「河内音頭」なども、その源流を戦国期の風流・念仏芸能にまでさかのぼることが可能です。

こうした地方・民衆起源の芸能は、形式的には能楽のような象徴性や精神性の洗練には至らなかったものの、むしろその「未洗練性」ゆえに、日常生活の苦悩・希望・連帯感と深く結びついた“生きた芸能”であったといえます。

それらは地域社会の精神的安定、死者供養、自然との共生意識を内包しており、単なる娯楽ではなく、生と死、神と人、共同体と個人を繋ぐ媒介的実践としてなくてはならないものとして深く根付いていきます。能や狂言が上層武士階級によって制度化された文化装置であったのに対し、これらの民衆芸能はより分散的かつ有機的な形で民間に根づき、民衆自身による文化的アイデンティティの表出の手段となっていた点で、別種の文化的価値を有し始めました。

安土桃山時代:文化の集約と大衆化

16世紀後半、織田信長および豊臣秀吉による中央集権体制の確立が進む中で、「桃山文化」と称される絢爛豪華な文化が花開きます。この文化的発展は、単なる芸術的隆盛にとどまらず、両者の政治的権威を象徴化し、正統性を演出する手段としても機能しました。絵画においては狩野永徳を中心とする狩野派が障壁画を通じて城郭を荘厳し、建築では書院造と城郭建築が融合した新様式が登場しました。さらに、千利休に代表される茶道や、陶磁器・漆芸・染織といった工芸分野も著しい発展を遂げています。

能楽・狂言の展開と武家権力

桃山文化の中核には、戦国時代から引き続き能楽と狂言が据えられていました。特に豊臣秀吉は能を深く愛好し、自らが舞台に立つこともしばしばありました。

彼は能楽を通じて自らの教養と権威を顕示し、政治的統合の象徴として活用したと考えられています。この時期、能面や装束には金箔や高級染織技術が用いられ、視覚的にも権力を示す様式美が形成されました。現在の能装束の原型もこの時代に確立されたとされています。

また、都市部や城下町では「辻能(路上や仮設舞台で上演される能)」が頻繁に催されるようになり、能は従来の貴族・武士階層からより広い大衆層へと開かれていきます。

狂言はその中で、能の間狂言としての役割を担いながら、独自の滑稽性と日常性を備えた芸能へと発展し、能狂言として制度化されていきます。このような芸能の普及と制度化は、武家権力による文化支援および都市化の進行による結果でした。

歌舞伎の誕生と三味線音楽の革新

安土桃山時代の終わりには、近世の大衆芸能を代表する歌舞伎が登場します。1603年、出雲阿国が京都の北野天満宮境内で披露した「かぶき踊り」は、神道的祝祭の要素に加え、遊女的要素や異装、性倒錯的表現を融合させた斬新なパフォーマンスであり、大衆の熱狂的な支持を集めました。

この芸能は、後に風紀上の問題から女性の舞台出演が禁止されるなど、制度的変化を経て男性歌舞伎へと移行し、江戸期の本格的な歌舞伎演劇へと発展していくことになります。

この時期、芸能の発展を支える画期的な要素となったのが、三味線の普及と鋲留め長胴太鼓の導入です。三味線は中国の「三弦」を起源とし、琉球や堺・博多などの貿易港を経由して16世紀末までに日本本土へ伝来したとされます。

この撥弦楽器は、従来の雅楽や能楽では不可能だった即興性と感情表現を可能にし、語り芸(浄瑠璃や説経節)に革新をもたらすことになります。特に浄瑠璃の語りにおける三味線の導入は、のちの義太夫節や歌舞伎下座音楽の成立に直結していきます。

さらに、太鼓や鉦を用いる囃子方の技術もこの時期に進化を遂げ、三味線とのコンビネーションにより、物語性と躍動感に満ちた音楽的芸能表現が形成されていきます。特に芸者を中心に発展するお座敷芸における伴奏としての太鼓は三味線とともに浸透し始めます。

民衆芸能:盆踊りと音頭の全国的展開

安土桃山時代には、民衆芸能としての盆踊りや音頭も大きく発展を遂げます。もともと室町時代に宗教的儀礼(特に念仏踊)として始まった盆踊りは、16世紀末には地域差を伴いながら大衆的娯楽として定着し、江戸初期にかけて全国的な広がりを見せました。

この過程で、地域ごとの言語的訛りや風俗習慣が踊りや歌詞に反映され、多様な「音頭」形式が生まれます。これには、城下町や門前町の発展による農村と都市の文化的往来、ならびに祭礼・縁日の機会に生じる広域的な芸能交流が大きく影響しています。都市化と交通の活性化は、盆踊りの定型化と同時に、民衆による芸能の「地域再解釈」の契機ともなりました。

このように、室町期から継承された宗教的精神文化は、安土桃山時代においても、武士層による洗練された精神性(禅や茶道)と、庶民の信仰実践に根ざす祝祭性という二つの方向性で展開されました。高度に様式化された能楽においてさえ、その根底には中世的な宗教世界観が息づいており、芸能は単なる娯楽にとどまらず、人々の心を支える精神的装置としての役割を果たしています。