戦国時代、江戸時代、文明開化までの和太鼓を中心とした芸能史

- 2019.12.26

- 和太鼓

和太鼓の発展は中世から近世にかけて大きく進みました。

特に江戸時代は日本文化が花開いた黄金期であり、現代に続く芸能の発祥は江戸時代であることが多いほど、全国的に日本文化が発展した時期です。

和太鼓もまたこの時代に大きく花開き、現代で使われているくり抜き胴の和太鼓の普及も江戸時代からとなります。

今回は室町時代から江戸時代にかけての和太鼓を中心とした芸能史、明治時代以降の文明開化での芸能史を中心に紹介します。

武士の時代:室町時代と和太鼓

.jpg)

貴族の時代から武士の時代へと時代が動いていくとともに、文化の中心もまた貴族から武士に向いていきます。田楽、神楽、散楽のエッセンスは宮廷から民衆へと演じられる範囲が広がり大衆芸能として幅広い地域で演じられるようになります。平安時代後期から鎌倉時代にかけて多くの民俗芸能が様々な地域で生まれた。武士の時代となり、多くの国が形成されたこの時代には地域特有の文化が発展した時代でもあります。

神事の際に演じられる神楽は里神楽として宮廷や京の神社以外でも演じられるようになりました。神楽は神を鎮ませ、慰めるための儀礼が発展したものです。神楽は地域性を強く反映した芸能でもあり、各地域に伝承される土着信仰によって様々な神楽舞を生み出していきました。

神事として行われていた「田遊び」から発展したと言われている田楽も平安時代後期から鎌倉時代にかけて様式が整えられ芸能として洗練されていきました。

田楽は京都で熱狂的なブームが起きていたことが「洛陽田楽記」に残されています。そこには、1096年夏に京都で盛大に行われた田楽(永長の大田楽)についての京の人々の熱中さが描かれています。

また、田楽と同じく人々を夢中にさせた芸能として「猿楽(申楽)があります。猿楽は散楽から生まれた芸能で後の能、狂言へとつながる演舞となります。猿楽の名称は明治時代まで使われていました。散楽を祖先としているため初期猿楽の内容は、物真似などの滑稽芸を中心に発展していきました。

鎌倉時代の頃に演じられていた猿楽は現在で言う翁に当てはまる「翁猿楽」でした。芸として洗練されていく中で「滑稽さ」は猿楽から取り除かれていきます。取り除かれた滑稽さは「狂言」として確立していきます。狂言は猿楽の演目と一緒に行われました。そのため猿楽も狂言も使用する楽器や舞台は同一のものであることが多いです。

猿楽に使用される楽器は四拍子(笛、小鼓、大鼓、太鼓)です。四拍子は現代でも変わらず使用されており、それぞれ専門職として流派があり、現在でも技術は継承されています。少なくとも鎌倉時代の頃には四拍子としての形は確立されており、現在の能囃子と比較的近い曲が演奏されてたのではないかと言われています。

猿楽は田楽や延年(平安時代中期に生まれた芸能)とともに互いが互いに影響を与え合い発展し、芸能として熟成されていきました。そして、 観阿弥・世阿弥父子によって現代に伝わるの「能」を今と同じ形まで昇華させることになります。

観阿弥は自身が所属している大和猿楽が得意とした物真似芸に、田楽の優美な舞や、南北朝に流行した曲舞の音曲を取り入れました。この新演出が当時の観客の心に強い感興をおよばしたと言われています。

息子の世阿弥は、当時の貴族・武家社会の幽玄を尊ぶ気風に対して、観客である彼らの好みに合わせた猿楽を創作しました。そして、言葉、所作、歌舞、物語に幽玄美を漂わせる能の形式「夢幻能」を大成させました。現在演じられる能は、世阿弥によって完成された猿楽と同じ形で伝承されています。s能楽で特徴的な謡や四拍子は武士の嗜みであり、教養の1つとして武家の間で流行をしました。

このような芸能の確立、様式の大成によって日本文化は世界の中でも独自のものとして発展していきました。その中で和太鼓は中世において広く深く浸透していったと想定されます。

例えば、源義経とその主従を中心に書いた作者不詳の軍記物語「義経記」には神社から聞こえる神楽の太鼓に関する描写があります。義経記が書かれたと言われている南北朝時代~室町時代には、太鼓の音は生活の中にある音であることが分かります。

田楽の流行や念仏踊りの登場により各地で盆踊りの原型となる舞踊が行われました。それによって祭囃子の演奏が盛んになったとも言われています。中世の時代で和太鼓は庶民の生活や営みの中で文化の形成を担ってきました。

囃子を全国に浸透させた要因でもある田楽は、室町時代を境に衰退し、歴史から消えてしまいますが、現代に残る囃子のリズムは田楽による影響が残っていると思わえます。

貴族や武士といった時代の中心にいる身分だけでなく、庶民にとっても和太鼓は馴染みのある楽器になりました。和太鼓という楽器は庶民の生活の中に根付いたたことで、歴史の表舞台に表れないほど「当たり前にある存在」になっていたと思われます。

中世の時代には現存する中で最古と思われる大太鼓が残っています。広島県尾道市にある浄土寺の本堂に正和5年(1313年)銘が入っている大太鼓が伝承されています。大太鼓は現在のものと同じ形をしており、少なくとも鎌倉時代後期にはくり貫きの大太鼓を作る技術があったと思われます。

和太鼓は歴史の史料の中に多くは登場しません。そのため、いつの時代から現存の形と同じ和太鼓が作られたのかも、どのような用途で使用されていたのかも多くは謎に満ちています。

中世の時代における和太鼓自体の繁栄や文化を完全な形で知るには、日本各地に残る伝承を紐解き、太鼓がどのような方法で使用されていたのかを検証していく必要があります。また、それでも完全な形で歴史を知ることは難しいと思われます。

ただ、多くの芸能の発展の中で太鼓が使用されていたという文献や伝承による事実、大和絵などでさり気なく描かれている太鼓、神事や祭りの発展、庶民への芸能の浸透、大太鼓の存在、仏教の繁栄など和太鼓が関連する文化が活気に満ち、生まれていることは確認されます。

少なくとも中世に至る頃には現在と同じ形をした和太鼓は、国民にとって当たり前のように存在し、文化の一部となっていたのではないかと想像できます。

戦国時代と和太鼓

和太鼓には「人間の心臓の鼓動に太鼓の鼓動が『シンクロ』することによって自らを鼓舞する性質がある」という説があり、その性質を利用して戦における太鼓の使用があったことは有効な活用法であったと言えます。

奈良時代に記された軍防令には、各軍団ごとに角笛とともに鼓(太鼓)2面を置くと規定されていました。戦場における太鼓の活用は平安末期に描かれた「前九年合戦絵詞」にも描かれており、後の時代である戦国時代でも「長篠合戦図屏風」に描かれています。

情報伝達の手段として太鼓が使用されることは打楽器の最古の利用方法でもあります。実際には時刻を知らせるためにも和太鼓は近年まで使われており、伝達手段としても身近な存在として和太鼓は存在していました。

「陣太鼓」は戦国時代に大きく発展したと言われており、背負いはしごで太鼓を携帯し、戦場で武将ごとに違う音で戦術を軍に命じていたのだと考えられます。また、太鼓の他にも法螺貝のような音の響く楽器が使用されていたとも言われています。

陣太鼓という言葉自体は戦国時代やそれ以前の文献には無いことから近代になって使われだした名称であるとも言われています。

戦国時代では多くの国があり、国ごとに様々な文化を築き上げてきました。

現代に伝わる郷土芸能の源流としてこの時代の文化の発展は大きな影響を与えていると言えます。庶民の間で狂言や小唄、幸若舞などが流行し、庶民芸能が発展しました。和太鼓は庶民芸能の発展の側にいたと思われます。

中世以降では猿楽(申楽)が武士の教養となっており、織田信長や豊臣秀吉も愛好家だったと言われています。また、数多くの支配者層である武士階級が能を愛好としたため、衰退した文化もあります。

平安中期から栄えていた延年もこの時期から衰退し、江戸時代に入る頃には演奏されなくなっていました。

衰退も多くありながら、戦国時代は多くの国がそれぞれ独自の文化を形成した時代でもあります。新たな文化が多く生まれ発展を繰り返した時代なのです。特に茶道は千利休によって大成した新しい文化でした。「侘び」の美意識は日本芸術に大きな影響を与えました。

この時期は大陸から新しい文化が輸入された時期でもあり、多くの文化形成がこの時代でされていきました。

特に日本音楽において最も重要な出来事が「三味線」の登場です。戦国時代に琉球から伝来したと言われていますが、三味線の登場は未知の部分が多く、琉球からではなく大陸から直接来たという説を押す学者もあり謎に満ちています。比較的新しい和楽器である三味線は長唄や後の民謡の発展に大きく貢献しました。

三味線は笛、太鼓、鈴についで庶民に広く浸透した楽器でもあり、江戸時代において三味線は文化の中心にいました。今も昔も日本人は新しいものが好きで、弦楽器には心を奪われやすかったのかもしれません。

そしてもう一つこの時代において日本文化史においても和太鼓史においても避けては通れない大事件が起こります。現代の伝統芸能の代名詞であり、文化の発展に多大な影響を与えた「歌舞伎」の誕生です。

江戸時代:日本文化の全盛期到来「歌舞伎の衝撃」

歌舞伎は出雲阿国という女性が始めた「カブキ踊り」が発祥であり、現代まで続く日本が誇る伝統芸能も産声を上げ、文化もまた色濃く深く発展をしていきます。「かふきをとり」という名称が初めて記録に現れるのは『慶長日件録』、慶長8年(1603年)5月6日の女院御所での芸能を記録したものになります。江戸幕府が開かれたのと同時期に歌舞伎は表れ芸能の歴史を大きく変えていきます。

歌舞伎は元々猿楽で使用される四拍子を使用していたと言われていますが、遊女歌舞伎において三味線が使用され、現代においても重要な楽器として使用されています。遊女歌舞伎の登場は歌舞伎を庶民に浸透させるのを加速させました。

更に若衆歌舞伎の登場で京、大阪、江戸で広く聞かれるようになった。歌舞伎は現代日本に生きる私達には想像できませんが、当時は最先端のモードでした。1950年代にロックンロールが登場し、60年代にロックが若者の心を掴んだように、この時代歌舞伎は庶民の心を掴んでいきました。

しかし、こうした発展は喧嘩を生み、争いの火種となることも多かったため幕府により禁止されてしまします。歌舞伎は一度影を潜めます。再度歌舞伎が発展するのは享保年間からとなります。花道や廻り舞台の登場もこの時期であると言われています。

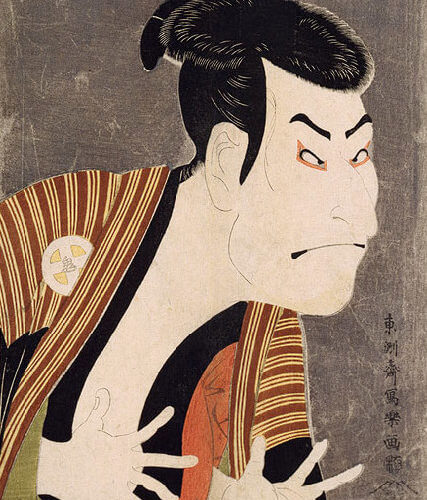

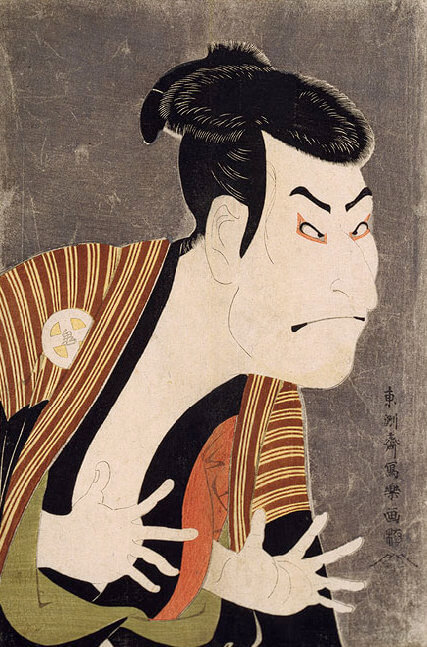

この時代には浮世絵の流行により多くのスター役者が描かれました。当時の浮世絵は現代で言う広告であり、ブロマイドであり、お土産でした。歌舞伎の発展は同時に多くの文化を成熟させ、庶民の心を豊かにしていきました。

歌舞伎においても和太鼓は物語を盛り上げる重要な役割を担い、芸能の中に登場しています。現代も続く歌舞伎の歴史の中にも和太鼓は登場し、独自の発展を遂げていきます。

歌舞伎音楽の発展が和太鼓を中心とした数多くの和楽器の発展に貢献したことは間違いないと思います。歌舞伎に使用される音楽は多岐にわたり長唄や浄瑠璃の義太夫節、常磐津節・清元節が使われたりしました。

そして効果音や演出に下座音楽が発展します。下座音楽では三味線と一緒に四拍子、大太鼓、篠笛が使われました。さらに和太鼓は平胴太鼓、桶胴太鼓、団扇太鼓なども使われ、特に大太鼓は囃子の首座を占めて歌舞伎に不可欠な楽器となっています。

和太鼓は自然や感情を表現するために多くの打法が編み出されました。細めのバチで細かく太鼓を叩く(トレモロのような打法)で雨の音となり、布を巻いたバチで柔らかい音を出すと雪の音になり、バチを面に当てながら打つことで雷の音と表現しました。

幻想的な表現や驚き、悲しみといった感情もまた和太鼓を使い表現されています。和太鼓の多彩な表現方法は歌舞伎の発展により多く生み出されていいきました。

江戸時代:日本音楽の大華「和太鼓の発展」

)-1024x496.jpg)

鋲で止めた太鼓が浸透したのは江戸時代であると言われています。

それ以前では締太鼓が主流であったと思われ、江戸時代において現在の形としての和太鼓が主流となったと考えられています。

また、現代にも続く和太鼓メーカーである「浅野太鼓」の創業も江戸時代初期となります。現代に残る和太鼓の歴史や文献は江戸時代以降のことが多く、歴史の中で最も和太鼓が生活の一部となった時代となります。

江戸時代は数多くの文化が生まれ、発展し、成熟していきました。和太鼓もまた文化的に浸透し、繁栄を極めた時代であったと思われます。

前項で紹介した「歌舞伎」に加えて「人形浄瑠璃」「舞踏」「演芸」が発展しました。また三味線や胡弓が広く普及し「長唄」「三曲」も盛んになりました。琴(箏)や尺八、篠笛といった和楽器もこの時代に音楽的に発展をし、地域で多くの祭りも生まれました。神楽は地域に根付き、現代に続くお囃子が数多く生まれた時期でもあります。

平安時代の念仏踊りを起源に室町時代から発展しだした盆踊りもまた江戸時代に入り全盛期を迎えました。室町時代には太鼓を使った形で行われていたと言われています。江戸時代の頃には多くの神社で祭礼とともに行われていました。

(三代)歌川豊国の「源氏十二ヵ月之内 孟秋」には若い男女が盆踊りを熱狂的に踊っている様子が描かれています。 盆踊りは現代で言うクラブやライブに近い熱狂的なイベントでもありました。

歌舞伎に浄瑠璃、長唄等の発展で日本音楽は全盛期を迎えます。習い事として和楽器を習うのは武家にとって身分を示すものでありましたし、現代も残る多くの流派・家元の登場は庶民階級が「性」を名乗ることができる方法の1つでもあり、発展を遂げていきました。

流派ごとにそれぞれ異なる伝承方法があり、体系化された音楽理論が無い時代のため各流派がそれぞれ音楽のジャンルのように発展を遂げ現代に伝わっています。特に楽譜の代わりとして、現代でも和太鼓の使われる口唱歌で伝承されていました。楽譜に近いものもありましたが、それも体系化されていないため流派ごとに表現がことなっています。

口唱歌は「言葉」であり、地域によって「訛り」があります。郷土芸能独特の音の訛りは口唱歌による伝承によって今に伝わっています。楽譜では表現できない音の表現として、また古い時代の曲を現代に限りなく当時の姿で再現する方法として有効的に作用していました。

江戸時代において和太鼓史の中で最も衝撃的な出来事が鋲留太鼓の普及です。あらゆる場面で使用されるようになったことで、多くの芸能でも鋲留太鼓が使用されることとなります。祭り囃子や盆踊り、相撲や芝居のふれ太鼓、長唄や神楽など様々な太鼓を使用する芸能で文化を成熟させていきました。客寄せでも太鼓は使用され、生活の中に太鼓は完全に浸透していきました。鋲留太鼓は庶民が手に入れやすい楽器でも会ったと言われています。多くの太鼓屋が栄え、職人よって太鼓が製造されていったのだと思います。

この時代では江戸囃子が繁栄を極めます。特に江戸里神楽などが栄えています。現在も演奏されている東京の郷土芸能である葛西囃子も江戸時代を起源とする囃子と呼ばれていたものに対して付けられた名称です。

また日本全国にあるお祭りの起源もこの時代に多く生まれ、同時に様々な囃子を生みました。今私達が耳にしている和太鼓の音はこの時代に生まれたリズムのものも多いため和太鼓の歴史の中で江戸時代は最も濃く、深い時代となります。 和太鼓は広く普及し生活に浸透しました。太古から続く時太鼓(時間を知らせる太鼓)や物事を始める合図としての太鼓の音、神社に置かれる大太鼓など身近な存在として和太鼓は存在していました。

日本音楽の衰退:文明開化と消えていく芸能

.jpg)

長きにわたる江戸幕府も終焉の時を迎えます。1853年に代将マシュー・ペリーが率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の蒸気船2隻を含む艦船4隻が江戸湾入り口の浦賀(神奈川県横須賀市浦賀)沖に来航しました。いわゆる「黒船来航」です。

時代は幕末へと移り長きに渡って続いた江戸幕府も終焉の時を迎えます。1867年(慶応3年)に江戸幕府15代将軍・徳川慶喜が朝廷に対し大政奉還を行いました。これにより、朝廷は玉松操と大久保利通らが作成した「王政復古の大号令」を宣し、1868年に明治時代は幕を開けました。そして多くの西洋文化が日本に訪れる文明開化が起こります。

この時代は西洋の文化が日本に一気に入ってきたため人々の生活は大きく変化していきました。また、身分制度の撤廃や多くの文化的興行の見直しが行われました。日本に古来より続いた文化もまた近代化する日本とともに変化していくことになります。

地方で行われていた芸能は行事ごとでは演奏されていたため、和太鼓の文化自体が急速に衰退することはなかったが、明治以後、西洋文化を積極的に導入する政策が推進され、伝統文化・芸能の教育には重きがおかれなかった。

西洋の文化を教養とし、日本の文化を重要視しなかったため教育されることがなくなりました。そのためゆっくりと日本の伝統は失われていく道をたどっていきます。

建物は西洋の様式に建て直され、衣服は着物から洋服へ変わり、職人の作る工芸品は産業革命により工場での生産に変化していきます。また、西洋の技術の輸入により日本は近代化を早めていきました。

美術、音楽という言葉も近代になって使われた言葉です。日本にあった美術の技法は西洋絵画や彫刻の技法に取って代わり失われていきました。音楽も急速な西洋化が進み言葉を重視した日本音楽よりも体系化された分かりやすいメロディを重視した西洋音楽が中心となっていきます。

文化の中心であり、生活の一つ出会った和太鼓も役目を終え、一部の愛好家が観る芸能の中で生きる楽器となっていったのです。和太鼓は神社やお寺で使われることがメインとなりました。

地方では都心と比較して文化が一気に衰退することはありませんでしたが、二度に渡る世界大戦が文化を大きく衰退させていきました。戦争により多くの地域に根づいていた文化は消え、忘れ去られていきます。特に文明開化以降、西洋化が進んだことで失われつつあった多くの伝統的な技能は大打撃を受けることになります。

更に戦後、様々な文化が日本に訪れることになります。そのため、より日本の伝統を学ぶことは重要視されなくなりました。国全体として和太鼓の音は消えていきました。

科学の発展や産業革命の影響で生活の基準は代わり、伝統的な日本の暮らしに加えて和太鼓も歌舞伎や能、または地域のお祭などで使用される以外は陽の目を見ることはなく、民俗学者の研究対象のようになりました。

こうして和太鼓は歴史の影へと潜めていきました。

数多くの技術が失われただけでなく、伝統芸能に宿っていた思想や哲学も失われ、地域を繋いでいたコミュニティの形も変化していきました。太鼓の音は日常の音ではなくなり、季節の行事でしか聞くことがない音になり、和太鼓や和楽器が作り上げてきた文化は一部の芸能の継承者や愛好家によって細々と灯火を完全に消さないように継承されました。

それでも、芸能の火はゆっくりと滅びの道を歩んでいたことは間違いありません。明治以降の日本は急激な価値観の変化により、自身のアイデンティティでもある文化を失うことになってしまったのです。

まとめ:現代へ息づく芸能の音

現代において伝統芸能は風前の灯火であった中で、新しい価値観とともに再評価されていきます。

和太鼓は歴史の中で記録に残されてきていないことが他の楽器や芸能と比べると多いと感じています。

また、記録されている和太鼓に関する情報も世に出回っていないものが多いため、中々さかのぼることが難しい楽器です。和太鼓が歩んできた歴史を知ることで日本の文化の成り立ちや、日本人が持っていた美意識、死生観、信仰、思想、哲学まで触れることができます。自分たちのルーツに触れることができるのです。

和太鼓は文明開化と二度の世界大戦を経て一度影を潜めてしまします。

そして、消えかけていた和太鼓は再び火が付きます。

火種は燃え上がり日本から世界へとその名を轟かせていく現代の和太鼓史は別記事にて記載します。

大きな流れを掴むことで、細かな時代ごとの和太鼓を中心とした日本人のルーツや本質に触れることが出来ると思います。

次は現代和太鼓の歴史です。お楽しみください。

-

前の記事

古代から中世の和太鼓史:芸能の始まりと発展の歴史 2019.12.25

-

次の記事

創作和太鼓の歴史:世界で活躍する和太鼓団体について 2019.12.27