コラム

コラム This is NIPPON プレミアムシアター ~結~ 初音ミク×鼓童 スペシャルライブ 2020開催決定!

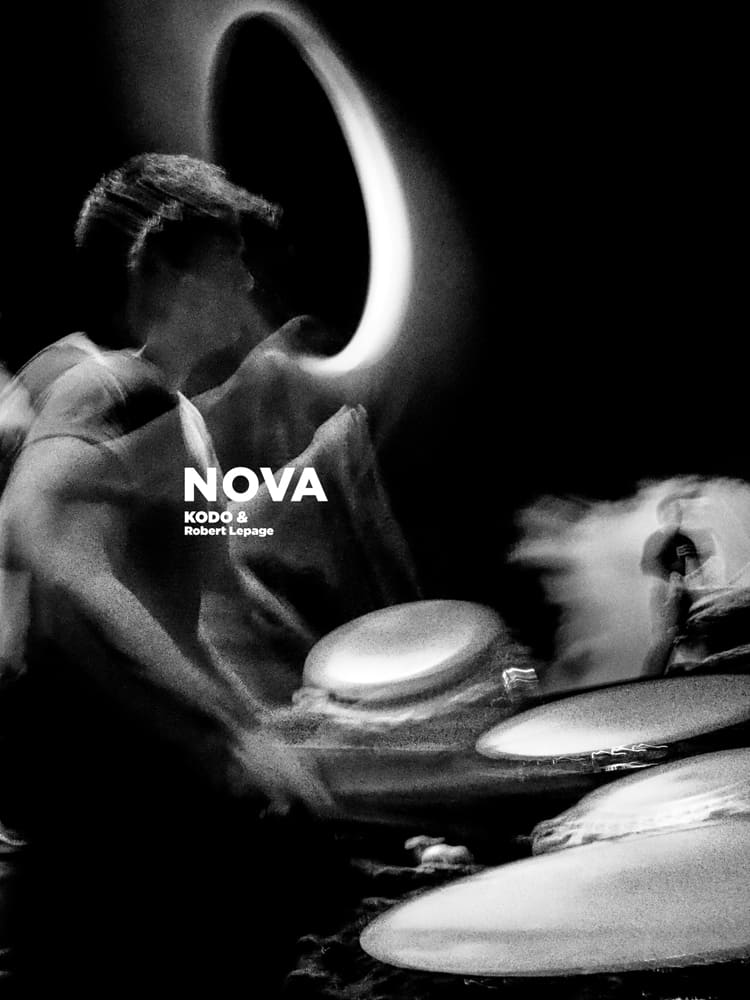

2020年6月20日(土)、2020年6月21日(日)に初音ミクと鼓童によるスペシャルコラボ「This is NIPPON プレミアムシアター ~結~ 初音ミク×鼓童 スペシャルライブ 2020」が2年ぶりにNHKホールにて開催決定! 本公...

コラム

コラム  伝統文化

伝統文化  伝統文化

伝統文化  コラム

コラム  和太鼓

和太鼓  伝統文化

伝統文化 鼓童.jpg) 和太鼓

和太鼓  和太鼓

和太鼓  コラム

コラム